知的好奇心

波多野誼余夫・稲垣佳世子 著 / 中公新書 318

内発的動機づけについて解説した本。この本を高校時代において感銘を受けました。

取り扱い: 京都大学図書館/ 京都府立図書館

研究者からの一言:あなたにとってなつかしいものは何ですか?

昔聞いた音楽を久しぶりに耳にしたとき、なつかしさとともに昔の友だちのことを思い出すことはありませんか。また、はじめての場所なのに、なぜか懐かしさを感じるデジャビュを経験したことはありますか。こうした体験をもとに、記憶の不思議について語り合いたいと思います。

教育学研究科

楠見 孝 教授

教育学研究科

楠見 孝 教授

http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/cogpsy/kusumi/

夢賞

とても良く分かったで賞

質問に丁寧に答えてくれましたで賞

楠見先生のことを思い出して懐かしくなるはずで賞

カルピスはなつかしかったで賞

これからも研究をがんばってほしいで賞

せつないで賞

新しい物の見方を教えてくれたで賞

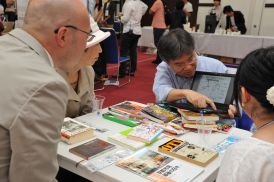

小学校6年生から60歳を過ぎた方まで幅広い年齢層の方にきていただきました。ちゃぶ台には,なつかしさに関する本(「1980年代大百科」など)やなつかしい本(高野悦子「20歳の原点」など),カルピスと駄菓子を用意しました。

3-4人の来場者がちゃぶ台を囲んでから,まずは,懐かしい思い出は何かをお尋ねしました。「幼稚園」「小学校時代好きだった子」「電車」「団地」などの答えがあって,その内容をお話ししてもらいました。

そして,それらのことがらがどうして,なつかしくなるのかを,(1)過去においてそのことと何度も繰り返し接して親しみが増していく段階と(2)そのことと現在まで長い間接することがない空白期間によってなつかしくなるという「なつかしさの単純接触-空白モデル」に基づいて説明しました。あわせて,このモデルの背後にある私たちの進めてきた心理学の調査や実験の方法について説明しました。そして,なつかしさに関する質問をしてもらいました。そこには,はじめてなのになつかしい気持ちがするデジャビュ現象をはじめ,研究の上でも本質を突いた質問がありました。

テーマは,来場者のかたにとって身近な内容でしたので,ちゃぶ台を囲んだ対話は活発に行うことができました。ただし,質問の段階になると私と参加者の間の一対一のやりとりになりがちで,異なる年齢層も含む全員での対話するような工夫が必要であったと思いました。今回の「ちゃぶ台対話」の経験を通して,自分の進めてきたなつかしさ研究が一般の方に関心を持ってもらえる内容であり,なつかしさが人をポジティブな気持ちにする重要な役割を持つことを知ることができました。

本出展の参加研究者がお勧めする本をご紹介。

波多野誼余夫・稲垣佳世子 著 / 中公新書 318

内発的動機づけについて解説した本。この本を高校時代において感銘を受けました。

取り扱い: 京都大学図書館/ 京都府立図書館

三島由紀夫 著 / 新潮文庫

輪廻転生をテーマにした緻密な構成と文体の物語の中で、なつかしさ、デジャビュが描かれています。

藤原正彦 著 / 新潮文庫

海外で研究したくなる本です。

取り扱い: 京都大学図書館/ 京都府立図書館

楠見孝 編 / 誠信書房

なつかしさを心理学から解明した本邦初の本です。専門外でもわかりやすいように書きました。

取り扱い: 京都大学図書館/ 京都府立図書館

下條信輔 著 / ちくま新書757

なつかしさやデジャビュは、この本で、解説されている情動と潜在認知における親近性の問題に関わります。

取り扱い: 京都府立図書館