自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

医学部附属病院 助教

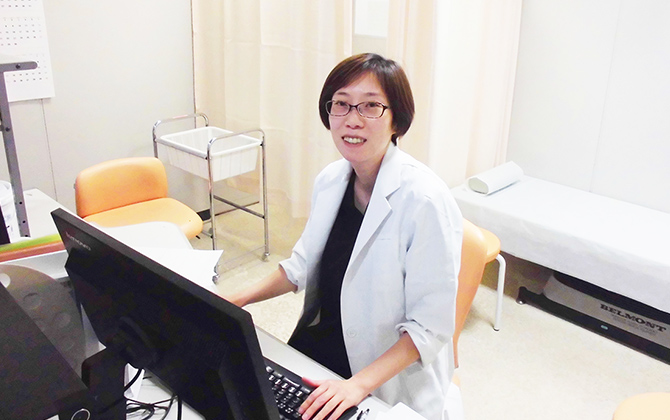

滝 真奈

京都大学創立125周年記念事業の一つとして設立された学内ファンド*「くすのき・125」。このファンドは、既存の価値観にとらわれない自由な発想で、次の125年に向けて「調和した地球社会のビジョン」を自ら描き、その実現に向けて独創的な研究に挑戦する次世代の研究者を3年間支援するというものだ。

*「学内ファンド」とは、京都大学がめざす目標に向けて、京都大学が持つ資金を学内の教職員等に提供する制度のことです。

医学部附属病院で医師として働きながら研究に取り組む滝真奈先生は、「がんの上皮間葉転換を免疫治療で制御できるか」というテーマで2020年度に採択された。がんの転移のしやすさに関係する性質をコントロールすることで、がんを悪性化させずに付き合ってゆくことが可能になるかもしれないという。がんが「普通の病気」になる未来とは? メッセージ動画とインタビューで伺った。

先生の主な研究内容についてお聞かせください。

「卵巣がんなどの婦人科がんについて、とくに免疫に着目して研究しています。専門的な言葉で言えば、『上皮間葉転換』と免疫の関係が主な研究テーマになります。

一言にがんと言ってもその性質は多種多様で、浸潤や転移が起こりにくいタイプもあれば、起こりやすいタイプもあります。この浸潤や転移が起こりやすい性質に関わっているのが上皮間葉転換で、簡単に言えば『がん細胞の顔つき』が変わることです。

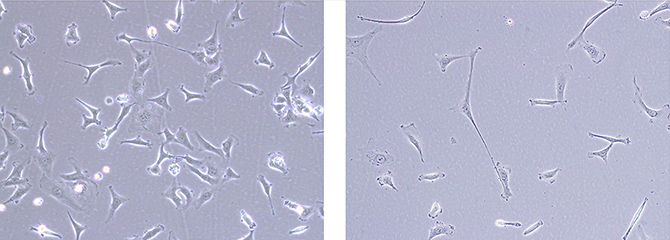

通常、身体の一部にがん細胞ができても、そのままでは身体中に広がるということはありません。しかし上皮性形質を持つ普通のがん細胞が、間葉性の形質を獲得してアメーバ状の形態に変化すると、体組織の内部や血管、リンパ管に入り込みやすくなり、浸潤や転移が起こってしまうのです。こうした形態の変化のことを上皮間葉転換といい、上皮間葉転換が起こったがんは悪化しやすい、顔つきの悪いがんということになります。

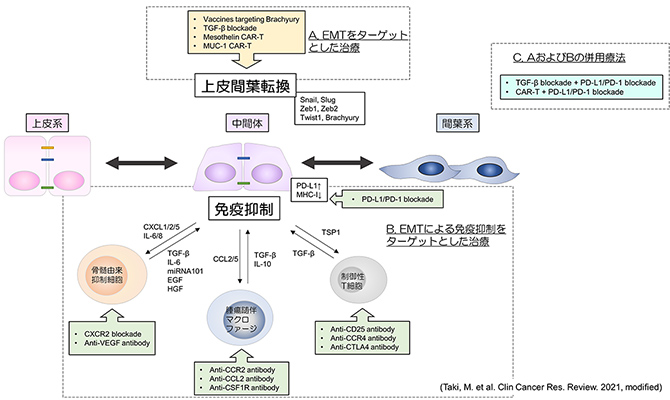

それだけでなく、上皮間葉転換は、がん細胞から身体を守る免疫細胞の働きを抑制する性質があることもわかってきました。がん細胞が身体中にすぐに広がって、おまけに免疫細胞の攻撃を受け付けない。こうした厄介な状態を引き起こすのが上皮間葉転換なのです。そこで私の研究では、免疫治療によって上皮間葉転換をコントロールすることで、がんを悪化させずおとなしくさせることをめざしています」

がんの治療法といえば手術や放射線治療、抗がん剤などが思い浮かびますが、免疫治療とはどんなものなのでしょうか。

「固形のがんに関しては、まずは手術や放射線でがん細胞自体を取り除いてやる必要があり、それと並行して抗がん剤を使うのが一般的です。この3つの治療に加えて、数年前から免疫治療が注目され、臨床でも取り入れられるようになってきました。

現在行われている免疫治療について説明しておきましょう。がん細胞が発生した直後は、免疫細胞が活発に働いてがん細胞を攻撃するのですが、そのうちがん細胞は『私を攻撃しないで』という抑制シグナルを発しはじめます。すると免疫細胞の働きが鈍り、がん細胞を攻撃できない状態になってしまうのです。現在行われている婦人科がんの免疫治療では、抗PD-1抗体薬という薬によってこの抑制シグナルを無効化して、免疫細胞を再び活発な状態に戻してやります。

免疫治療は従来の治療法に比べて正常細胞を攻撃しない分患者さんの身体への負担が少ないことがメリットですが、効果が期待できるがんの種類が限られていて、とくに上皮間葉転換を起こすがんには効果が出づらいのが現状です。そこで、さらに新しいアプローチとして上皮間葉転換に効く免疫治療法を模索しているというわけです」

悪性のがんに効果を発揮する免疫治療法ができれば、とても心強いですね。滝先生がこの研究に取り組まれた経緯は?

「私はもともと産婦人科医として病院で働いていました。多くの患者さんを診ている中で、研究によって新しい治療法を見つけることができれば、目の前の患者さんだけでなく、より多くの人を救うことができるのにという思いが強くなっていったんです。その中でも、とくに多くの人の命に関わるのががんです。がんとは何かという根本を理解して、多くの人の助けになりたいと考えて7年前に大学院に進みました。その大学院で、先輩の先生方が上皮間葉転換と免疫との関係について漠然と構想されていたので、私はそれを研究テーマにさせていただきました」

「くすのき・125」では、125年に創出したい調和した地球社会のビジョンについてお聞きしています。先生のビジョンをお聞かせいただけますか?

「現在、日本全体で約半数の方ががんを患い、3分の1の方ががんで亡くなっています。高齢化がさらに進むと、この割合はさらに大きくなっていくでしょう。がんで亡くなる場合、とてもしんどい闘病生活を送られることになるので、やりたいことができずに亡くなられる方が多いんです。

そこで私が実現したいと考えているのは、『がんと共に生き、がんで死なない社会』です。これまでのがん治療は、がん細胞の根絶をめざす治療が主流でした。しかし、免疫治療によってがんの進行をコントロールできるようになれば、根絶はできなくとも、今のように深刻な病気ではなく、高血圧と同じような普通の病気のひとつにしていくことができると考えています。そうすれば、がんを抱えながらもやりたいことにチャレンジしたり、大切な人と過ごしたりする時間を延ばすことができ、多くの人がより充実した人生を送ることにつながります」

がんを根絶するのではなく、コントロールするという考え方に目からウロコが落ちました。どうしてこのような発想に至ったのでしょうか?

「私が研修医だった頃に先輩の医師に聞いた話ですが、がん以外の病気で亡くなった方のご遺体を解剖してみると、肺などの臓器にごく小さながんが見つかるということがよくあったそうなんです。その方は別の病気で亡くなるまでの間、がんと共生していたと言ってもいいかもしれません。つまり、がんが小さいままで悪さをしなければ、生きていく上で大きな支障はないのです。

この話を聞いてから、何が何でもがん細胞を体内から追い出すという必要はないのでは、と考えるようになりました。そもそもがん細胞は元は自分の細胞で、加齢とともに自然に発生してくるものです。また、現在の根治をめざす治療は、患者さんにとって大きな負担にもなります。がんも自分の身体の一部と捉えて、うまく付き合っていくという考え方があってもいいのではないでしょうか」

そんながんとの付き合い方を実現するために、「くすのき・125」ではどのような研究に取り組まれるのでしょうか?

「くすのき・125で取り組もうとしているのは、通常のがんよりも悪性度が高い『癌肉腫』に対する有効な免疫治療法の開発です。数ある癌肉腫の中でも、産婦人科医として特に子宮体部癌肉腫に着目しています。子宮体部癌肉腫は、上皮細胞である癌細胞と、間葉系細胞である肉腫細胞が混在している稀な腫瘍で、通常の子宮体がんと比べて上皮間葉転換がより多く起こっており、非常に転移しやすいことがわかっています。厄介ながんですが、治療法の研究があまり進んでおらず、通常のがんと同じような治療で対応することになっているのが現状です。そこで、新たな治療法として私が研究している上皮間葉転換に着目した免疫的なアプローチが有効なのではないかと考えました」

先ほども上皮間葉転換が免疫細胞の働きを抑制するというお話がありましたが、免疫的なアプローチとは、具体的にはどういうものでしょうか。

「免疫系にはがん細胞などの異物を攻撃する免疫細胞と、免疫細胞が働きすぎることを抑制する免疫抑制細胞が存在します。これまでの研究で、上皮間葉転換を起こすがん細胞は、この免疫抑制細胞を呼び寄せることで免疫細胞の活動を抑制していることが分かってきました。その結果、さらに上皮間葉転換が促進されるという負のスパイラルが起こっているのです。私のねらいはこの負のスパイラルを断ち切ることです。免疫治療薬によって免疫抑制状態を取り除くか、もしくは上皮間葉転換そのものを抑制することで、免疫細胞本来の働きによって癌肉腫の悪性化を防ぐことが期待できるのです。

くすのき・125の研究では、まず、子宮体部癌肉腫の臨床検体を用いて、癌肉腫内に混在する癌細胞と肉腫細胞それぞれの免疫状態を分子レベルで明らかにすることで、子宮体部癌肉腫の上皮間葉転換が、どのように免疫抑制に関与するかを解明したいと思います」

癌肉腫の研究はこれまであまり進んでいなかったということですが、それはどうしてなのでしょうか?

「癌肉腫は通常のがん細胞と違って実験可能な細胞株がほとんど存在しないため、実験用に培養することが難しかったのです。そのため、生きたがん細胞に抗がん剤を投与して効果を見るような普通の実験もなかなかできませんでした。

しかし今回の研究では、数年前にアメリカの研究者が作成した癌肉腫の細胞モデルを提供いただけることになり、培養の問題をクリアすることができました。上皮間葉転換と免疫に関する論文は既に複数出ているのですが、『負のスパイラルを断ち切る』という視点はあまり例がなく、まさにくすのき・125にふさわしい挑戦的なテーマだと考えています。いつか臨床で実用化できるように、まずは基礎研究で成果を出したいです」

有効な治療法が見つかれば画期的な成果になりそうですね。その他に、これから取り組みたいテーマなどがあれば教えていただけますか?

「がんの治療に関してもう一つ考えているのは、代謝からのアプローチですね。腫瘍細胞は増殖するスピードが早いぶん、代謝が活発でたくさんのエネルギーを必要とします。そして、そのエネルギー源となる糖などを免疫細胞と奪い合っているということもわかってきました。そうした代謝のメカニズムに働く薬も治療薬として使える可能性があるので、今後取り組んでいきたいですね。

個別の治療法とともに、そもそもがんとは何かということをもっと突き詰めていくことも大切だと思います。がん細胞については正常の細胞よりも死ににくく、増殖しやすい細胞というふうに定義することはできますが、発生のメカニズムなど完全には解明されていない部分もたくさんあります。がんとは何かという問いは、研究者にとって永遠のテーマと言ってもいいでしょう。がんそのものに対する理解を深めることで、思いもよらない治療法が見つかるかもしれません」

医学部附属病院 助教

2007年、京都大学卒業。産婦人科医。これまで田附興風会医学研究所北野病院、日本赤十字社和歌山医療センター、滋賀県立成人病センター(現 滋賀県立総合病院)、MDアンダーソン癌センターに赴任。2020年より現職。専門分野は卵巣癌をはじめとする婦人科腫瘍で、腫瘍免疫に着目した新たな治療法を研究している。