自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

工学研究科 井手研究室

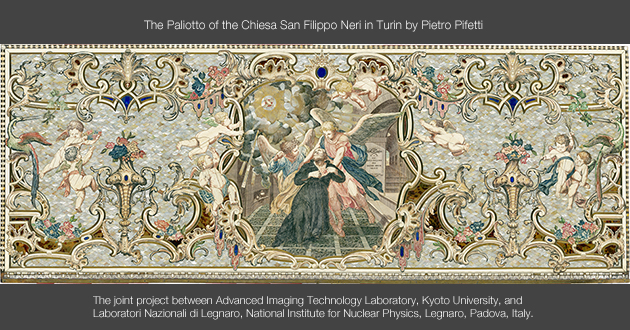

井手研究室が中心となって国内外で展開されている文化財の高精細デジタル化プロジェクトは、その価値を忠実に保存するハードウェアから、分析や表示・閲覧のためのソフトウェアまで、トータル設計された総合システムによって支えられている。「科学技術は誰のためのものであるか、何のためのものであるか」を問いかけ続ける井手教授とプロジェクトチームの試みについてご紹介する。

文化財の「今」の姿を適切に保存し、後世に継承することは、その時代を生きる人々の課題であり、これまでも様々な知恵によって管理、保存がなされてきた。しかし、それらの歴史的文化財の中には、永年にわたって蓄積された変化や、近年の自然環境の変化によって保存状態や修復などに深刻な問題を抱えるものが数多く存在している。今日では、デジタル技術を用いて文化財情報をデータ化し、保存や修復に活用するための「デジタルアーカイブ」の研究が盛んに行われている。

しかし、文化財の「デジタルアーカイブ」化には、劣化や損傷の進んだ文化財をいかに撮影するかといった問題をはじめ、対処すべき課題が数多く存在していた。その一つひとつをクリアし、革新をもたらしたのが、京都大学工学研究科の井手亜里(いであり)教授を中心とするプロジェクトチームだ。彼らは、文化財に特化した先端イメージング技術の研究・開発を行い、「デジタルアーカイブ」に求められる「入力」、「分析」、「表示」といった一連の作業を「超高精細画像」で処理する総合システムを生みだしたのである。

井手教授は、文化財の価値をより忠実に保存し、分析・解析に役立てるためには、色の再現度が高く、分光分析が可能な「超高精細画像」を「入力」することが必要だと考え、文化財専用イメージング機器の研究・設計に着手した。JST(独立行政法人科学技術振興機構)の支援を受けて開発された「超高解像度大型平面入力スキャナ」は、大型(200×350センチ以上の対象物)、高精細(解像度1,200dpi)のスキャニングを高速で行う機能を持ち、重さ約30から100キロ以下程度。持ち運びのために3つに分解できるという実用的なものだった。

高精細可視光、赤外、偏光、ハイパースペクトラルの撮影を大型文化財が保存されている現場で可能にしたことは画期的であり、企業によって製品化された後、国内外の博物館などに普及し用いられるようになった。現在、スキャナは、障壁画用、洋画用、絵巻物用、貴重本用と用途に合わせて改良されている。さらに井手教授のチームは、スキャナの開発と同時に、総光量を従来の50分の1倍以下に低減した光源も独自に開発した。文化財の運搬や撮影そのものにおける課題をクリアしたことは、保存に関わる現場の研究者や学芸員から歓迎され、その後のプロジェクトを展開させる大きな要因であったと言えるだろう。

「たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチがそうであったように、芸術と科学技術は別々に存在するものではありません。僕たちのメンバーには様々な専門分野の人がいて、それぞれの領域を越えて仕事をしています」と井手教授が語るように、プロジェクトには機械工学のみならず、電子工学、情報科学、美術や歴史の専門家、印刷や書籍修復の技術者が参加しており、研究室には学籍や国籍、あるいは大学や企業といった枠組みを越えた多様な人々が出入りしている。

「僕たちのプロジェクトが常に心がけているのは、お互いが知恵を出し合って、トータルに設計することです」。

井手教授の言葉通り、プロジェクトは文化財の撮影による「入力」に留まらない。歪みなく、高い寸法精度で、忠実に色再現された超高精細画像は、画材や画法の「分析」に活用される。そのために開発された推定・分析システム(可視光領域スペクトロスコピー)は、博物館関係者をはじめとする美術の専門家の協力を得ながら、数百種類の色を蓄積したデータベースから顔料や金箔といった素材を特定する機能を持った。それによって構築されたカラーマネジメントシステムは、印刷機と連携させることで、短時間で二条城の障壁画などの高精細画像の複製を作れるほどに磨き上げられている。

「家族の写真を撮ったら、保存するだけでなく、見て楽しみたいと思いますよね?」。文化財も同じだと言う井手教授は、画像の「表示」システムも開発した。撮影した文化財の高精細画像のような重いデータを一般的なパソコン上でも快適に閲覧でき、簡単な操作で自由自在に移動や拡大・縮小が行えるビューアだ。企業の協力によって開発されたソフト「AMATERAS」「PIGMALION Viewer」、さらに海外で開発された「LUXLAB Viewer」はすでに実用化され、研究者に学術利用されるのみならず、タッチパネルシステムなどと組み合わせることで、国内外の美術館等における展示ツールとして応用されている。

「芸術のための科学技術」は、京都大学工学研究科の井手研究室がプロジェクト開始当初から掲げる文理融合のフィロソフィーである。それは、学内に留まらず、学外、さらには海外にまで広がり、京都を文化財デジタル化プロジェクトの拠点にしたいという井手教授のビジョンとつながっているように感じられる。

「文化財には3つの敵がいます。戦争と貧困、そして無知です」。井手教授は、講演の場などで文化財の保存の必要性を説く時、必ずそう口にする。先の東日本大震災以降、さらに人災を含む災害も敵の一つであると強く意識するようになったという。多くの「敵」にさらされた文化財を守りたいと願う人々は、日本のみならず世界各国にいる。

井手研究室の大きな特徴の一つに、「グローバルな研究ネットワーク」が挙げられる。国内の文化財保存に関するノウハウをもとに、国外においても文化遺産のデジタル化技術の利用と普及に努めて、その結果として、中国、香港、韓国、マレーシア、フィリピン、オーストラリアそしてエジプトといったアジア・アフリカ方面から、イギリス、イタリア、アメリカにいたるまで、数多くの海外拠点が設置された。「プロジェクト一回限りという関わり方はしません。しっかりとフォローすることが大切だと思っています」という井手教授の方針に従って、共同研究の機会は定期的に設けられている。

海外の研究者や協力者とのプロジェクトは、時としてスケジュール的に困難なものや、政情の不安定な状況下で行われることも少なくなかったという。それでもプロジェクトを主導し、継続的に関わる理由は何か?それは「トータル設計」というプロジェクトの志に含まれているように思う。井手研究室を中心とするメンバーだけでは、海外の文化財のデジタル化のすべてをフォローすることはできない。そのために人材育成プログラムを整備したのだ。プロジェクトに最適な人材を育成すると同時に、プロジェクトの推進に有益なネットワークを広げ、新たなスキルやナレッジを吸収しているのだ。

井手教授が、自らあらゆる垣根を越えて、多くの人を巻き込みながら、プロジェクトを進めることを研究室のメンバーは「井手マジック」と呼んでいる。当のご本人は「いたって古い人間のやり方ですよ。ある人に『江戸時代の職人みたいだ』と言われたことがあります。もっとも、それがどういうことか良く分からないんですけれどね」と笑いながら、「たとえば、高精細画像を印刷する場合、素材や出力する画像によって、どこの印刷会社の誰にお願いすれば良いか、全部、頭の中のリストに入っていますよ」と言う。

井手教授が、東アジア文化に興味を持ってイランから来日したのは1972年。翌年、京都大学に入学し、83年に博士(電子工学)課程を修了した。一時帰国の後、工学研究科助教授を経て、工学研究科教授となるまで、画像処理と分析技術の対象はバイオ領域で、脳細胞の元素を映し出すという研究を続けていた。現在、引き込む力を存分に発揮される井手教授が、「文化財のデジタル化」というテーマに惹かれ始めたのは、十数年前のことだった。「きっかけは偶然かもしれませんが、頼まれて縄文時代のヒトの歯を分析したことでしょうか。当時は、どこか飽きっぽい性格だったんでしょうね。次第に古い時代のもの、とりわけ文化財に惹かれていくようになりました」。きっかけは偶然でも、「芸術のための科学技術」に取り組む必然はあった。「京都は、歴史的な文化財がいたるところにある文化の街であると同時に、ハイテクの街ですからね」。自らの研究成果を活かして、文化財をデジタル化する製品を地元企業の協力を得ながら開発すれば新たな可能性が広がるのではないか。プロジェクトが本格化する前段階から、井手教授のトータル設計はなされていたのだと言える。

「京都には、文化財を保存・活用するためのインフラが整っています。貴重な文化財を次世代に遺さなければならないという意識が高い土地であることが大きいですね」。井手教授自ら「奇跡のプロジェクト」と呼ぶ、「仁和寺観音堂デジタル化プロジェクト」を「お寺の方と一緒にカレーライスを食べただけで実施が決まってしまったのですから、京都は怖い場所ですよ」と、冗談めかすが、江戸時代初期に創建されて以来、一度も修復されることなく当時のままの状態を維持し続けてきた重要文化財にたずさわるプロジェクトは、研究室のみならず、京都大学にとっても非常に重要なことであったと指摘する。「京都には、文化財を守ろうという意識があり、そして職人芸とも呼べる技をもった新旧の技術者がいる。そこで、最先端の技術と知識を持った大学が機能しないわけにはいきません」。

「世界には戦争や貧困のため、文化財の保存まで手が回らない国が数多くあります。各国の担い手となる技術者や研究者の卵を日本に招いて人材育成の支援をするなど、文化の面で貢献ができるはずです。京都で研修を行えば、海外の博物館や美術館と強いコネクションが作れますから、表具や織物といった日本の文化財の保全や修復にとっても良いことだと思います」。井手教授は、高い技術力を活かした日本の文化面での国際貢献と、その拠点としての大学と中心とする京都の機能を説き、さらに「だからこそ、ただ保存するだけではなく、より多くの人に見ていただくことが重要なのです」と、デジタル化した文化財を活用する必要性へとつなげる。

文化財デジタル化プロジェクトは、超高精細画像の「入力」、「分析」、「表示」といった総合システムの研究・開発と普及に留まらない。コンテンツに特化した表示システム「AMATERAS」「PIGMALION Viewer」などは、大容量画像を一般家庭のパソコンでも閲覧できるようにして、普段、見ることのできない文化財を身近なものとする一つの試みに過ぎない。井手プロジェクトが目指すのは、文化財の「保存(アーカイブ化)」と「活用(コンテンツ化)」である。

仁和寺所蔵「架鷹図」から保存した鷹の高精細画像を使って、実際に飛び立つアニメーションを作っています。鷹は、鷹狩りなどで王室、皇室で重宝された動物ですから、日本だけでなく、中国やアラブ諸国の方々も感動させる力があるんですよ」。歴史的文化財には、国境を越えた文化に共通する魅力があり、教育コンテンツとして活用する価値が極めて高いと井手教授は指摘する。

井手教授を中心とするメンバーが、国内外で数多くの文化財のデジタル化を推進した結果、プロジェクトは現在、8000点を越える大型文化財の超高精細画像を保有している。「目指すのは、この膨大な科学情報を備えた画像を、教育コンテンツなどとして活用できる環境を整えることです」。井手教授がイメージするのは、デジタル化された文化財を誰もが自由に使える「オープンプラットフォーム」の構築である。

「これまで、多くの文化財は博物館や美術館、あるいはそれらが保存されている寺などの施設まで足を運ばなければ見ることのできないものでした。そのスタイルを否定するわけではありませんが、今を生きる人たちにとっては、別の選択肢があっても良いと思います。文化財の方からやって来るという状態です。デジタル化された文化財なら、それが可能なのです」。井手プロジェクトは、屏風絵の画像を使用した教育用コンテンツの製作や、アジア近隣諸国をはじめとするトラベリング・ミュージアムといった文化財コンテンツの活用例を示している。井手教授が「インテレクチュアル・アミューズメント」と名付けた新しい文化財との親しみ方の提案は、芸術大学の学生をはじめとする若手クリエイターや、学外の人々を巻き込みながら、企画・製作が進められている。「新しいことは、できるだけ新しい人に任せたいですね。同じ人だけではなく、いろいろな人と交わることでプロジェクトは力を付けてきましたから」。

超高精細画像を表示させるのに最適な4K、8Kといった次世代モニターも一般家庭に普及されるようになってきた。井手教授は、今後の展開に新たな可能性を感じつつも、大きな懸念を抱えている。それは、デジタル化された文化財をめぐる環境の問題だ。著作権は誰が持っているのか、公開するにはどんな手続きを踏めば良いのかなど、明確な基準を整備する必要がある。オープンプラットフォームの実現には、関連諸法とそれらを踏まえたシステムの整備が不可欠となる。

「現代における文化財の保護とは、博物館や美術館の奥深くにしまっておくということではないと思います。保存された文化財を活用するシステムを作ることが、今を生きる私たちの役割です。保存や維持、修復にはコストがかかります。それに必要な費用を確保するためにも、より身近なコンテンツとして親しめる状況を作り、文化財の社会的な認知を高めていく必要があると感じていますし、メンバーと共に、知恵を絞っていこうと思っています」。既成の枠を飛び越え、次なるステージを目指す井手プロジェクトの動向に注目である。