自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

化学研究所 中村 正治 教授

SPIRITS プログラムは平成 30 年度から新たに「産官学共創型」を設け、産官学共創によるイノベーション創出に向けた取り組みや企画を支援しています。産官学共創型初の採択プロジェクトは計 3 件。その中から、多様な企業、地方自治体・団体とのネットワークを築いた化学研究所・中村正治教授に、プロジェクトを立ち上げた思いや成果、チームが目指す未来について伺いました。また、チームの多彩な構成メンバーにも、2 年間のプロジェクトを通じて見えてきたことなどを聞きました。

宇治キャンパスの化学研究所で「未活用化学資源の高度利用を可能とする合成化学の開拓」を目指す中村正治教授は、有機合成化学分野でも特に「金属触媒」で大きな業績を上げている。一般的に触媒としてよく使われる金属は、プラチナやパラジウムといった高価で環境負荷が高い貴金属だが、中村は「ありふれた金属」の鉄を触媒にする技術を開発。産業界からも大きな注目を浴びてきた。2006 年に化学研究所に教授として着任した際には、石油や石炭といった化石資源に代わる炭素資源と木質バイオマスを活用できる安全で安価な触媒を創り出したいと、新天地での研究構想を語っていた。

「豊かな自然に囲まれた宇治にきて、バイオマス・再生可能炭素資源をやろうとの思いが強くなりました。日本の沿岸部にある石油化学コンビナートでは、国外から運ばれてくる原油から多くの有機化学合成品が作られ、そして国内外で販売されます。化学工業の付加価値額は 2017 年で約 17 兆円と、製造業では輸送用機械器具に次ぐ第2 位です。日本は有機合成化学分野のトップリーダーで、これまでの化学産業の在り方としては正しかったかもしれません。しかし、炭素資源として使う石油や石炭は再生不可能です。一方、日本国土の約 7 割を占める森林には、再生可能な炭素資源の木質バイオマスが蓄積されていますが、有効に使われていません。国内の森林資源を活用できれば、大きな化学産業改革になります。そのためにも、石油に代わる材料として木材を使う化学技術が必要で、これまでの常識を覆した新しい観点からの化学反応が必要なんです」

中村はまた、化学産業が日本の自然・風土につながっていないだけではなく、「化学」に悪い印象が多く持たれることを危惧する。

「近ごろ金融業界などでも使われる『カタリスト』という言葉は、元々は化学で使われる『触媒』で、ポジティブな印象があります。また『化学反応』にも『何かいいものを魔法的に生み出す』といったニュアンスがある。なのに『化学』そのものには、あまり良い印象がない。『化学ってイイね!』と言われるようにしたい。そのためにも、自分の創り出した化学反応が、より良い社会の実現に一役買ってくれれば」

中村のSPIRITS プロジェクト名は「社会革新触媒:森林共生循環社会システム研究ハブの構築」で、概要には「森林化学産業の創成基盤確立を目指して『システム構築とフィールドワーク』と『基盤触媒の開発』を両輪にプロジェクトを推進する」とある。文字列だけでは具体的に何をどうするプロジェクトなのか、つかみにくいのではないだろうか。

プロジェクト計画によると、チームを構成する研究者は中村を筆頭に、生存圏研究所の渡邊隆司教授とエネルギー理工学研究所の片平正人教授、株式会社ダイセルの上席技師・北山健司が名を連ねる。このほか、経済市場の効果解析役として複眼経済塾株式会社、実際に山林の現場で活躍する京都府相楽森林集約経営推進会なども含まれ、研究者と企業、団体が一丸となって、新たな炭素資源として森林を活用するための連携を目指すプロジェクトだと分かる。

渡邊教授は、食糧と競合しない再生産可能な材木や草本を植物性バイオマスとして活用する研究を続けている。片平教授も、幅広い生体高分子の分子構造解析の研究テーマのひとつとして「木質バイオマス」解析を掲げ、化石燃料依存からの脱却を目指している。北山は大手化学メーカーのダイセルで企業研究者として、素材開発や商品企画などを手掛けてきた。この 3 人とタッグを組んで、中村はSPIRITS プロジェクトを皮切りに「森林化学コンビナート」の構築を目指している。

「森林化学コンビナート」とは、これまで化石燃料に依存していた炭素資源を森林のバイオマス資源に替え、森林からエネルギーや生活の身の回りにある様々な化学合成製品を作りだす、というもの。「化学」の技術を最大限に生かして森林を活用することで、日本の沿岸部に並ぶ化学コンビナート機能を山の中に作る構想だが、大規模な工場を森に作るわけではない。かつて、日本のどの里山にもあった「炭焼き小屋」のように、全国の山にその地域の森林を活用する「化学小屋」を作るイメージだ。森林を単に製材やバイオマスチップとして使うのではなく、木材からプラスチックを作る技術があれば、日本各地の山々で、再生可能な森林を石油の代わりに使う道が開ける。つまり、森林を中心とした炭素循環システムが誕生するのだ。中村は、このシステムをもとに「森林化学産業」を生み出せると考えている。

森林を産業システムに組み込むためには幅広い技術開発だけではなく、実際に山と森林の現場に携わる人々との連携も必要だ。そこで中村は、古くから知己のある複眼経済塾の代表取締役塾長・渡部清二を通じて、京都府南部の相楽郡笠置町に森林を保有する森林所有者の紹介を受け、中村は笠置町から出る間伐材を研究材料に使えるようになった。

投資・経営コンサルタントの渡部は、日本の森林や山が持つ価値は、材木 1 本あたり の金額を積算したものではない、と言い切る。例えば、豊かな森林の山が持つ保水力。これは、山から流れる川の流域で発生する土砂災害リスクを下げ、被害を未然に防ぐ点で、森林と山の持つ価値は計り知れないと訴える。

「森林と山を取り巻く問題の解決にまず必要なのは、国の政策です。山林や田畑を持っているのは高齢者で、それらを活用するアイデアを持っているのは若者。であれば、相続税対策などを検討することで、山林保有者に負担をかけずに森林と山を保護し、日本の将来に活用できる可能性が生まれてくる。今のようなちぐはぐなお金の出し方を続ければ、海外からの資金で日本の森林財産が国外にどんどん漏れてしまう。今こそ、森林と山の課題を全体的に見て、国として対策しないと大変なことになる」

笠置町建設産業課課長の石川久仁洋は、国も手をこまねいているわけではないとする一方で、国の対応策は現場で適用しづらい面もあり、確実に実行するには課題が多いと話す。

「今の山には管理する人がいないんです。間伐などを手がける作業者の確保が一番の問題です。また、なんとか管理できたとしても、作業道が整備されていないので機械が入れず、山から木を運び出せない課題もあります。日本の森林問題に対処するため、2018 年に『森林経営管理法』が、昨年は『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』が成立しました。国としても日本の森林を取り巻く現状を問題視して法整備を進めています。しかし、地方譲与税としてお金が下りてきても、実際に対応する管理者や作業者がいないため、現状に即した対応ができないんです。財源を確保しても人材育成が追いついておらず、さらに物理的な作業道がないため、森林資材を活用できません。『鶏が先か、卵が先か』ではありませんが、日本の山では『作業者が先か、道が先か』の状態です」

ダイセルの上級技師・北山は企業研究者として、本当に必要な研究なら企業が出資すればよいと考えており、基礎研究に力を注ぐ研究者が国からの支援を今の制度で受けることに悩みもあるという。

「国が資金を出す国家プロジェクトは通常、長期的な視野で設定された目標の下で研究が進められる一方で、研究テーマ採択時の審査では公平な評価のため、技術 シーズや用途も含めて将来的な具体性や定量性が求められることが多い。これでは、研究が始まる前から細かなことにこだわることにつながり、基礎研究が育たないばかりか、将来のどこかで大きく化けるかもしれない研究成果は出てこないのではないかと不安を感じています。幸いなことに弊社では、ある程度の期限は決められるものの、森林を活用した化学 ―社内で「ウッドケミカルズ」と呼んでいます― については出口を絞らずに研究できる環境があります。もちろん、10 年 20 年後に事業化できなれれば少し問題ですが、何に使うか?といったことを決めつけずに取り組める。

これを京都大学と一緒に進めることで、新しい技術が生まれて技術者が育ち、基礎研究も広がります。事業化される成果が出れば、先行者利益として企業が享受できます」

中村の研究内容と大きなゴールに共感する企業側の 2 人は、森林を中心にした循環社会を目指す SPIRITS プロジェクトで研究者以外の視点も持ち、あちこちに散らばる「点」を結びながら、現場の声を中村に還元している。そんな中で研究者と山林現場の人々、企業人とつながったのが、人形作家の岡本道康だ。

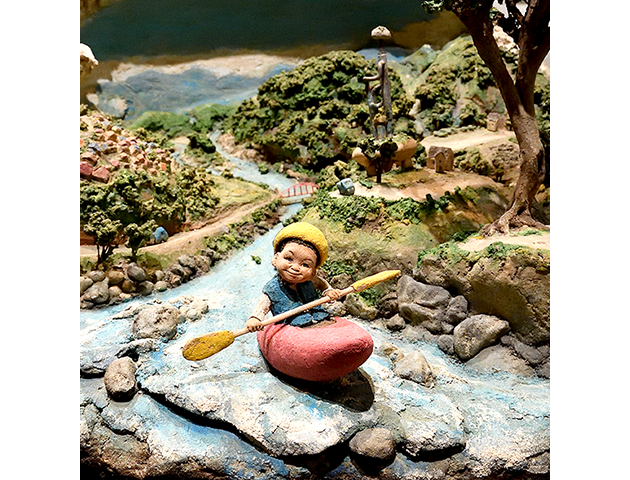

森のねんど研究所を主宰する岡本は、奈良県大和郡山市にアトリエ兼ギャラリーを構える人形作家で、人と森の関わり方をテーマに創作活動を続けている。SPIRITS プロジェクトのメンバーではないが、これまでに生存圏研究所が目指す生存圏の姿を「森のねんど」で表現したことなどをきっかけに、中村のプロジェクトでも大きな役割を担っている。だが、「森のねんど」とは一体、なんだろう。

「『森のねんど』は、奈良県の吉野杉を割り箸に加工する際に生じる木くずを主原料としたねんどです。吉野杉の割りばしは本来、製材時に出る端材を利用した、自然の恵みを無駄なく使い切った商品です。しかし、製造する際に出る木くずはこれまで、焼却処分されていました。森の恩恵でつながり、共存できる社会でありたいとの想いから、この木くずを利用しようと開発しました」

父親が営林署勤務だった縁から森林を間近に感じて育った岡本は、森がお金を生まないと山を守れないと考える。山の森がお金を生み出せば、山を適切に管理でき山を守ることになる。木を切り捨てるだけでは未来がないからだ。日本の森林と山を守るには手入れが必要で、手入れの結果として出る間伐材や製材時の端材を「無駄なく」利用したものが割り箸だ。しかし割り箸はいつの間にか「使い捨て」の象徴となり、環境破壊につながると「悪者」になった時期があったことは残念だと語る。森林の恵みを無駄なく使い切ることが大切で、そのためにも森がお金を産む「森林化学産業」が鍵になるのだ。

森林を伐採し、バイオマスチップとして燃焼すれば、エネルギーにはなる。しかし、数十年以上かけて木材に蓄積した二酸化炭素を一気に放出し、それで終わり。中村の目指す森林化学産業は、そんな短絡的な森林利用ではなく、包括的で多様な使途を目指している。道のりは遠く、まだ始まったばかり。しかし、日本の森林を取り巻く現状に時間はない。2 年間のプロジェクトを終えて開いた報告会では、さらに現場の厳しい状況が見えてきた。のんびりしていると、取り返しがつかない。中村研究室のプロジェクトメンバー磯﨑勝弘助教は、「森林を取り巻く状況が待ったなしであることを再認識しました。木質変換手法の開発を進めていますが、誰もが見て分かる アウトプットを早く出せるよう、研究を進めたい」と述べる。SPIRITS プロジェクトを軸により良い将来像を共有した様々な人々が、それぞれの立場で進むべき方向を見定め、森林共生循環社会システムを作るために大きな一歩を踏み出したのだ。

(本記事は、京都大学SPIRITS成果報告書2018-2019に掲載した内容を2022年11月22日に修正して掲載しています。)

化学研究所 教授

東京理科大学応用化学科卒、東京工業大学大学院理工学研究科修了。博士(理学)。東京大学を経て現職。主な研究テーマは次世代有機合成化学の開拓(炭素資源・金属資源の活用、機能性有機分子の創製と効率合成)。“Toward the best synthesis for Better Society”をモットーとして、有機分子変換化学の探究と、もの・こと造りへの応用(=有機合成化学の真髄の追究)を通して、より良い社会の実現に取組む。これらの研究を通して、常識に囚われることなく新たな価値観を産み出すことを目指し挑戦中!