自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

生態学研究センター

東樹宏和 准教授

地球上に存在する生物種は数百万種とも数千万種とも言われ、それらが相互に関係することで複雑な生態系を形作っている。そんな途方もない生態系に通底する仕組みをユニークなアプローチで解明しようとしているのが、京都大学生態学研究センター准教授の東樹宏和先生だ。ネットワーク科学を駆使した生態系研究は「SPIRITS:『知の越境』融合チーム研究プログラム(以下、SPIRITS)」に採択され、さまざまな分野との共同研究によってさらに拡大中。その最前線についてお話を伺った。

東樹先生の研究対象である生態系ですが、かなり幅広い概念ですよね。どこからお話をお聞きすればよいでしょうか。

「それでは、私が特に着目している植物と真菌類の共生関係からお話しします。その中でも、まずは菌根菌という真菌類(カビ・キノコ類)について知っていただくのが良いでしょう。

真菌と植物の関係は非常に古く、植物が水中から陸上に進出した4億5000万年前に遡ります。それまでの植物は水に溶けた養分を直接取り入れることができていましたが、陸上に進出したことで地中から水分や養分を吸い上げる必要が生じました。しかし、重力に逆らって上に伸びるためにはある程度の物理強度を持った支持組織を作らなければならず、土の中のわずかな隙間に入り込んで水や養分を吸収するのが不得意だったと推測されます。そこで、カビやキノコといった真菌類との共生が始まります。カビやキノコは細い菌糸で土の中の隙間に入り込むことができるだけでなく、有機物を分解して養分として吸収することもできます。植物は地下部に真菌類を住まわせることによって、地中のわずかな水分や養分を吸い上げて成長できるようになったのです。

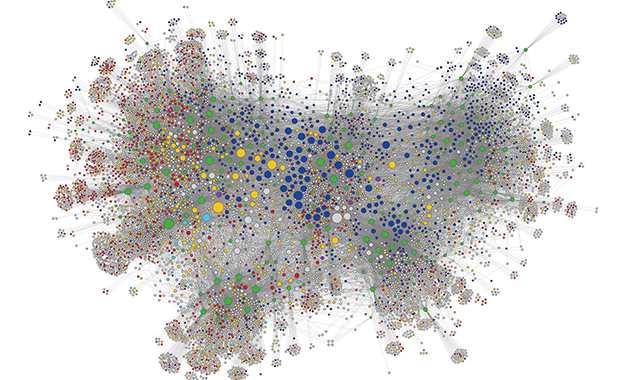

植物の根につくこうした菌を、菌根菌といいます。植物と菌根菌の共生の痕跡は4億年以上前の植物化石からも見つかっていて、現在も地球上の植物種のうち90%が菌根菌と共生しています。しかし、菌や植物が織りなす土の中の世界の全体像は非常に複雑で、これまであまり研究されてきませんでした。そこで、種間の共進化に着目する進化生物学的視点と、多種の生物が織りなすシステム全体を見渡す生態学的視点を融合するようなアプローチができないかと考えました。現在はネットワーク科学の手法で生態系全体を可視化しつつ、それぞれの種の組み合わせがどのような役割を果たしているのかを研究しています」

土の中にはミクロな生態系が広がっているんですね。真菌類に注目されたのには何かきっかけがあったのでしょうか?

「もともと私はキノコが好きで、学生時代は野山に分け入ってキノコを探すサークル活動を友人たちとしていました。特に菌根菌に興味があって、いつか土壌の生態系を研究したいと考えていました。研究に着手するきっかけになったのは、2010年頃にDNAの分析技術が飛躍的に発展したことによってです。地球上の生命体は、すべてDNAやRNAといった核酸を持っています。土壌や水中といった環境中に含まれるDNA(環境DNA)や植物や動物などの生物体内に含まれる別の生物DNAを大量に分析できるようになったことで、どんな生物がどんな環境にいるのか、どの生物とどの生物が共生・寄生・捕食-被食といった関係にあるのか、大規模に解明する道が拓けました」

ミクロで多様な真菌類の調査にはぴったりの手法ですね。大量のDNA情報を研究にどのように活用されたのですか?

「菌根菌には外生菌根菌とアーバスキュラー菌根菌という2つの大きなグループがあり、それぞれ別の植物群と共生していることが知られています。私は2つのグループが地中でどんな勢力図を作っているのかを知るために植物根を採集する野外調査と大量サンプルのDNA分析を行いました。どの植物の根にどの菌が共生しているのかを示す膨大なデータを分析したところ、生態系の意外な構造が見えてきました。外生菌根菌をパートナーとする植物とアーバスキュラー菌根をパートナーとする植物の両方から、菌根菌以外の真菌が大量に見つかったのです。

菌根菌でも植物病原菌でもないこれらの真菌類を内生菌といいますが、この第3勢力を含めるとほぼ100%の陸上植物種が何らかの菌と共生しています。そして、そうした内生菌たちが、外生菌根共生とアーバスキュラー菌根共生の地下の2大共生圏を橋渡しする構造が見えてきたのです。多くの植物が内生菌と共生しているとわかると、その役割が気になります。内生菌の存在に注目している研究者はまだ少数派でしたが、調べてみると作物の成長を促す内生菌をはじめ、示唆に富んだ先行研究が芋づる式に見つかりました。

まだ誰も知らない自然界の全体像が一挙に目の前に拡がるような感覚がして、非常にわくわくしました。そこで、より俯瞰的に生態系の構造を分析しようと目をつけたのが、ネットワーク科学の手法でした」

ネットワーク科学というと、「6人知り合いを辿れば世界中の人とつながる(6次の隔たり)」という法則などで有名な学問領域ですね。通信網や物流などの複雑な社会ネットワークを扱うイメージがあります。

「ネットワーク科学の背景について少し説明させてください。あるシステムを数理的に説明しようとする学問として、まず物理学があります。物理学では物理法則を解き明かすことで宇宙の成り立ちを探究しますが、その構成要素となる元素や素粒子の種類は数えられる範囲内で、システムの構成単位に関してはある意味でシンプルです。

一方、生態学が対象とする階層のシステムは極めて複雑です。温帯地域の一般的な森林や草原ひとつを取っても植物種にして数十種、細菌(バクテリア)や真菌類がそれぞれ数万種、昆虫も数千種は存在していて、それぞれの種内に個体差もあります。構成要素が悪夢のように多様で、それらが相互に影響し合いながら酸素や二酸化炭素といった物質を循環させているのが生態系というシステムです。生態系に代表されるような『要素の一部に着目するだけでは全体像を把握することができないシステム』を数学や物理学の世界では複雑系と呼びます。こうした複雑系を対象とする研究の中で発展してきたのが、要素同士の関係性によってシステム全体を捉えるネットワーク科学なのです」

生態系を解き明かすのにうってつけの手法が、別の分野に存在していたわけですね。

「膨大なDNA情報によって自然界に存在する生物の多様性を解明し、ネットワーク科学の手法で生物間相互の関係性を可視化すれば、これまでにない視点で生態系全体を見渡すことができるのではないか。そんな思いつきで2011年に内閣府の助成金に申請したら、それが通ってしまったんです。この時は理論的な部分については独学で、試行錯誤しながら取り組みましたが、2013年になんとかその成果を論文にまとめることができました」

フットワークの軽さに驚かされました。しかし、生物学の研究としてはかなりユニークな手法だったのではないでしょうか?

「自然の美しさを曇りない眼で見るためにはどんな研究手法も取り入れるべきだと私は考えているのですが、対象とする生物群や研究手法で高度化とともに細分化が進んでしまった現在の生物学においては、私の研究は異端として見られがちな時期もありました。プロジェクトを始めた頃は、成果を論文にまとめても、生態学や菌学における老舗の学術雑誌に取り合ってもらえない状態が続きました。なんとか論文出版に漕ぎ着けても、SNSで海外の研究者から『毛玉ボールみたいな図の論文』と揶揄されたりと、なかなか辛い時期もありましたね。2014年にNature Communications誌に掲載されたことが転機になって、ようやく国内外の研究者にじわじわと認知されるようになりました」

「ネットワーク科学を用いた研究で成果を出せたことで、もっと自分の持っていない技術や視点を持った人とつながりたいと思うようになりました。そこで学際研究を推進するSPIRITSに応募し、2015年からの2年間、共同研究プロジェクトに取り組んだんです」

SPIRITSではどんなメンバーで、どんなことを研究されたのでしょうか?

「理学部、農学部、工学部等、幅広い分野の若手研究者を中心にお声がけして、情報学の専門家はもちろん、ヒト腸内の細菌から海底の熱水噴出孔に生息する動物と細菌類の共生関係まで、多様なテーマを扱う微生物学者や数理生物学者で学際的な勉強会を開催しました。総勢20名以上の若手研究者が集まりました。

プロジェクトのテーマは『生物界に通底する「安定化機構」の解明とその利用に向けた学際的研究』で、真菌類や細菌類が動物、植物、人体に至るまでさまざまな宿主とどういった『共生関係』にあるのかに着目して、その統一的な理論や分析手法を確立することを目指しました。そこからさまざまな共同研究が生まれ、採択期間終了後も研究の輪はさらに広がっています」

学際研究を進めるうえで意識されていることはありますか?

「日本に限らず世界でも、個々の分野の研究が精緻化とともに分断化してきている一面があり、今後はそれらを繋げることでさらに新しい分野を開拓することが命題になります。そうした越境的な研究は既存の枠組みでは評価されづらいので、SPIRITSやそれ以降の共同研究では、『科学の対象として極めつけに複雑でエキサイティングな生態系の構造と動態を解明するため、研究分野の壁を飛び越えていく』ことを意識して発信しています。研究分野それぞれの流儀の違いでぶつかり合うこともありますが、生産的な形でよいところを融合する道を探りつつ、地道に取り組んでいます」

今後の目標をお聞かせいただけますか? また生態系への理解が深まることで、どんな応用が可能になるのでしょうか。

「研究の最終的な目標は、生態系というレベルで生物機能を最適化する科学的アプローチを確立することです。

生態系は例えるならばサッカーチームのようなものです。共生関係には相性のよい組み合わせと悪い組み合わせが存在し、個々の種がもつ機能を組み合わせてやることで、目的に合わせた最適なチームを作ることもできるでしょう。点取り屋のフォワードだけでチームを構成しても、パス回しがうまくいかなければ、チームとしてパフォーマンスを発揮できません。「司令塔」の役割を果たす生物種を生態系の中で見出し、その種を中核(コア)として生態系を設計することで、個々の生物種という階層ではなく、生態系という階層で、安定性と機能性を最大化できるでしょう。

こうした理論が確立されれば、さまざまな分野に横断的に活用できます。例えば体調が良くない時に、腸内細菌群集(腸内細菌叢)というチームに最適な菌や菌のセットを新たに加えてやることで腸内環境を改善できる、といった具合です。

農業生産への応用も大きな課題です。世界人口が増え続ける中、生産性を高めるために個々の種の遺伝子を改良する研究に注目が集まっています。こうした育種の取り組みは非常に重要です。その一方、一つの種に盛り込むことのできる機能には限界があり、なおかつ品種改良には早くても数年はかかってしまいます。最初から農地を生態系システムとして捉えてやれば、遺伝子改良だけでは実現できなかった成果を既存の生物種、とくに管理が簡単な微生物種の組み合わせによって数週間で達成できる可能性があります。品種改良と並行して育てていける新たな科学的アプローチを立ち上げることで、人類共通の課題に対する解決策の柱を増やしたいと考えています」

人体や農地もそれぞれがひとつの生態系と捉えれば、同じような方法論で最適化することができるんですね。さらに大きな自然の生態系についてはどうでしょうか?

「農地の生態系を最適化することが、自然の生態系を保護することにもつながります。農地の土壌は、現在のような使い方を続ければ、有機物が減耗するとともに水や風で侵食され、食糧生産に適さない土地になってしまいます。そうすると、食糧生産量を確保するために貴重な森林を伐採することになる。この悪循環を断ち切るためには、農業生態系を最適化して、劣化した土壌を再生することが大切です。農地としても自然生態系としても荒れてしまった土地を土壌生物叢から再生し、持続可能な農業を行える生態系とする。そのうえで、世界人口がピークを超える21世紀後半に、優先順位を付けた上で一定割合を自然生態系へと遷移させていく。個々の生物種のもつ機能を組み合わせて、いかに豊富な機能をもたらす土を作るか。これまでの研究では真菌類や細菌類と植物の関係を中心に取り組んできましたが、ミミズや昆虫、クモ、もっと大きな動物まで、ありとあらゆる生物群を含む最適な生態系を設計する試みを始めています。

生態系の研究はさまざまな問題を解決できる大きな可能性を秘めているので、研究における横のつながりをこれまで以上に大切にしたいですね。現在は生態学・微生物学のほか数学・物理学系の研究者とのつながりが強いですが、医学系や人類学といった分野にも連携の輪を拡げていきたいです」

生態学研究センター 准教授

博士(理学)。京都大学理学部を卒業後、九州大学大学院理学府博士課程、日本学術振興会特別研究員(SPD)、京都大学白眉センター特定助教、京都大学人間・環境学研究科助教、スタンフォード大学生物学部客員研究員等を経て現職。専門は生態学、進化生物学、生物多様性科学。受賞歴に、日本生態学会宮地賞、Human Frontier Science Program: HFSP Awards 2019、文部科学大臣表彰 若手科学者賞等。