自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

ヒト行動進化研究センター 助教

(インタビュー当時:霊長類研究所 助教)

宮部 貴子

京都大学創立125周年記念事業の一つとして設立された学内ファンド*「くすのき・125」。このファンドは、既存の価値観にとらわれない自由な発想で、次の125年に向けて「調和した地球社会のビジョン」を自ら描き、その実現に向けて独創的な研究に挑戦する次世代の研究者を3年間支援するというものだ。

*「学内ファンド」とは、京都大学がめざす目標に向けて、京都大学が持つ資金を学内の教職員等に提供する制度のことです。

2020年度に採択された宮部貴子先生のテーマは、「人と動物の調和した地球社会を目指して:動物福祉科学」。宮部先生は獣医師として、身近な存在でありながら見落とされがちな動物たちの福祉の向上に取り組んでいるという。宮部先生が思い描く、人と動物が調和した未来とは? インタビューで伺った。

先生はどんな研究を行っておられるのでしょうか?

「私は獣医師として、飼育されているサルたちの健康を管理する部署に所属しています。サルの飼育管理や診療業務を担当する技術職員さんと連携しながら、サルの麻酔に関する研究やサルに自然発症する疾病の研究を行っています。その中で、私が最も大切にしているのが『動物福祉』という考え方です」

動物福祉とは一体どんな考え方なのでしょうか?

「動物福祉(Animal Welfare)とは、動物の『しあわせ』について考えることで、動物が心身ともに健康で、快適で、その動物本来の行動をとることができる状態をめざす考え方です。霊長類研究所では実験動物としてサルを飼育しています。実験動物は医療をはじめとしたさまざまな研究に欠かせない存在ですが、飼育したり実験に使用したりする上で、動物に不必要に苦痛を与えたり、自由を制限したりしないように配慮することが求められます。

こうした実験動物の福祉には、『3Rs』という原則があります。3つのR、すなわちReplacement、Reduction、Refinementです。Replacementは代替、つまりできるだけ動物を使わず、培養細胞を使ったり、コンピュータシミュレーションを使ったりすること。Reductionは削減、実験動物の数をなるべく少なくすること。最後のRefinementは方法を洗練させてできるだけ苦痛を少なくすることです。また、実験動物だけでなく人間が飼育する動物全般についての『5つの自由』という考え方もあり、この中でも『病気、外傷、痛みからの自由』が掲げられています。

私は獣医師として、Refinementつまり『方法の洗練』と、『病気、外傷、痛みからの自由』の二つを中心に考えて、麻酔や痛みの管理の研究を行っています。同じ手術を受ける際にも、麻酔の良し悪しによってサルにとっては全く違う経験になります。適切な麻酔薬を適切な方法で施すことで、サルが感じる苦痛を相当程度減らすことができるのです。研究成果は研究所での日々の業務に反映して、サルたちの福祉の向上に努めています」

麻酔は実験動物の福祉を守る観点でも重要なんですね。サルに自然発症する病気の研究もされているということですが、こちらはどういった内容でしょうか?

「人間と同じようにサルもいろいろな病気に罹るのですが、サルの病気に関する情報はまだあまり蓄積されていないので、その一つ一つを記録するということですね。最近はニホンザルには心疾患が比較的発生しやすいことがわかってきたので、その研究にも力を入れています。サル自身の健康のためというのが第一ですが、サルの病気を解明することが人間の病気の治療に役立てばさらに嬉しいですね」

先生は獣医師ならではの視点で研究を進めておられますが、どういった経緯で獣医師を志し、現在の研究テーマに行き着かれたのでしょうか?

「小学5年生のとき、学校の飼育小屋で飼っていたニワトリやウサギの死を目の当たりにしたことがありました。当時飼育委員だった私は、将来は怪我や病気で傷ついた動物を助ける獣医師になりたいと思ったんです。動物の中でも特に霊長類に興味を持ったのは中学生のとき、イギリスのチンパンジー研究の第一人者ジェーン・グドール博士や、ここ霊長類研究所のドキュメンタリー番組を観たのがきっかけでした。残念ながら京都大学には獣医学科はありませんので、東京大学で獣医学を専攻しましたが、ご縁があって卒業研究で霊長類研究所の共同利用研究としてサルの麻酔に関する研究に取り組むことができました。

学生時代にはもう一つ、大きな転機がありました。それは大学4年生の時、憧れのジェーン・グドール博士のRoots and Shootsという環境教育プログラムのサミットに参加したことです。このプログラムは、世界各国の若い人たちが、環境、人、動物のために自分たちにできることをするという活動で、私も東京で活動に参加していました。サミットではアフリカを訪れ、アメリカ、ドイツ、タンザニアの学生さんたちとともに、念願だった野生のチンパンジーを間近に観察するという貴重な体験ができました。ですが一方で、水道が通っておらずシャワーも浴びられないような地域を渡り歩き、厳しい環境で生活する人々を目の当たりにする中で、生き物や自然が好きだと思っていた自分が普段どれだけ文明に頼って生きていたかを思い知らされることにもなりました。この時、現場で動物たちと向き合うにはまだまだ力不足だと痛感して、卒業後は日本よりも獣医学が進んだアメリカの大学院に進むことを決意したのです。そこでは動物が感じる痛みの研究に取り組み、それが現在の研究テーマにつながっています」

小さな頃から一貫して、動物のために何ができるかということを考えて行動してこられたことが、研究テーマにも表れている気がします。

「くすのき・125」では、125年後の調和した地球社会のビジョンをお聞きしています。宮部先生のビジョンを教えていただけますか?

「125年後を想像するのはすごく難しいのですが、足がかりとして2030年までの持続的開発目標、SDGsに目を向けてみました。とても重要な目標が並んでいて、『海の豊かさを守ろう』『陸の豊かさも守ろう』といった項目では、野生動物や生物多様性の保全が謳われています。その一方、人間社会に深く入り込んでいる動物たちはこれらの目標から取り残されてしまっていると感じたのです。

人間に飼育されている動物は、産業動物、動物園動物、伴侶動物、実験動物というカテゴリに分けられます。125年前を考えてみると、牛や馬といった動物が労働力や乗り物として人々の生活に欠かせない存在でした。ですが現在、その役目は自動車や農業機械に取って代わられています。それと同じように、今から125年後には食肉を含む産業動物や実験動物も培養肉や再生医療といった技術で代替され、動物の命を奪ったり、苦痛を与えたりせずに済むようになっているかもしれません。一方で、犬や猫といった伴侶動物はずっと昔から人間とともにあり心を豊かにしてくれる存在で、125年後もその関係は続いているでしょう。こうした身近な動物との関係も、野生動物と人間との関係と同じぐらい重要なのではないかと考えています。

このように、125年後に人間と動物がどんな関係を築いていくべきかを考えると、動物福祉の考え方がとても重要になります。SDGsには『すべての人に健康と福祉を』という目標がありますが、これを少し広げて、『すべての人と動物に健康と福祉を』という目標ができればいいなと思っています」

そうした社会の実現のために、先生はどんなことに取り組んでいかれますか?

「私がまず取り組みたいのは、サルたちが飼育環境や実験で感じる苦痛をなるべく取り除くことです。そのために現在、サルが感じている痛みを客観的に評価する方法を確立することに取り組んでいます。

サルは厳しい順位争いのある環境で生活している動物なので、あまり痛みや弱みを相手に見せずに、我慢してしまいます。人間なら相当痛いだろうなという怪我を負っても、一見平気なように見えてしまうのです。なので、基本的には人がやられて痛いと感じることはサルにとっても痛いだろうと考えて鎮痛薬を使いましょうということになっているのですが、それだけでは鎮痛薬の量や使用方法がサルにとって適切かどうかまではわかりません。

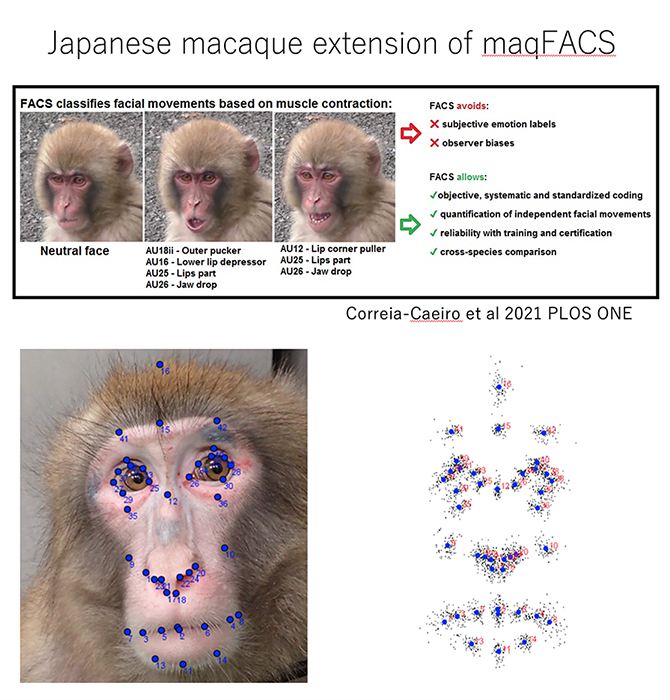

そこで、サルが感じている痛みを客観的に評価する方法が必要になるのです。動物の表情のほんのわずかな変化を状況ごとに収集して、どんな場面でどんな表情の変化が起こるのかをパターンに落とし込んで解明するという研究が、ここ10年ほどで進んできました。私も国内外の研究者と協力して、サルの表情を撮影して痛みの表情を見つける研究に取り組んでいます。ただし、表情の解析を人の手で行うには膨大な手間がかかります。近年は人工知能や機械学習、画像解析技術が飛躍的に進歩しているので、こうした技術も取り入れて網羅的に分析するということを考えています」

「くすのき・125」採択期間の3年間ではどのような取り組みを考えておられますか?

「くすのき・125では、霊長類研究所で飼育しているサルたちの環境をより良くすることに取り組ませていただきたいです。さまざまな方法で飼育環境を改善することで、福祉状態がどれだけ良くなるかを評価したいと考えています。飼育場におもちゃを置いたり、ご飯を与える時にパズルのような仕掛けを設置したりといった環境改善にはすでに取り組んでいますが、ケージの中で1個体で飼育しているサルを2個体以上のグループで飼育したり、植物を置くことでさらにストレスを減らすことが期待できます。こうした取り組みを環境エンリッチメントといいます。

アメリカやヨーロッパでは、実験動物を飼育する際に基本的には2個体以上で飼育しなければならないという規定があるのですが、日本では飼育スペースの問題もあって、制度面も実際の環境面もまだそこまで進んでいないのが現状です。もちろん複数個体を飼育するにはサル同士の相性もありますので、見極めながら徐々に慣らしていくことも必要です。そうした場面でも、ゆくゆくは表情の解析を活用できればいいなと思っています」

お話をお聞きしている限りでは、欧米に比べて日本では動物福祉の取り組みがまだまだ遅れているようですね。社会全体としてはどんなことが必要でしょうか。

「そうですね、そもそも動物福祉という概念自体が日本ではまだあまり知られていません。実は東京オリンピックが一つの契機になるのではと期待していたのですが……。オリンピックでは、提供される食事が動物福祉に配慮されているかという面も世界標準で厳しいチェックの目に晒されるので、たくさんの方々に動物福祉の考え方を知ってもらう格好のチャンスではありました。しかし、新型コロナウイルスへの対応に追われて世間の話題がそこまで及ばなかったという印象です。

食肉をはじめとする産業動物は、動物福祉に配慮した飼育環境を整えようとすればそれだけコストがかかり、消費者の家計に直結するという側面もあります。日本ではまだスーパーで動物福祉に配慮したお肉や卵を手に入れるのは困難ですが、SDGsから少しずつエシカル消費という動きも出てきているようです。一方、実験動物は一般に馴染みがないように思われるかもしれませんが、病院にかかったり薬を飲んだりしたことがある人なら必ずその恩恵は受けています。いずれにしても、動物福祉という概念を身近な問題として広く知っていただくことが第一歩ですね」

先生は主に実験動物を対象に動物福祉に取り組んでいらっしゃいますが、産業動物や動物園動物、伴侶動物といった他の領域との関わりも重要になってきそうですね。

「これまでは、それぞれの領域に関わる人たちがそれぞれの抱える問題に独自に取り組んでいるような状況でした。私自身、動物園の方や、野生動物の研究者の方と一緒にお仕事する機会が多いのですが、産業動物の方とはあまり交流がありません。ですが最近は、領域を横断して全体として動物福祉に取り組んでいこうという動きができつつあります。

そうした中で、2019年に国際環境エンリッチメント会議という学会が京都大学で開催されました。霊長類研究所、野生動物研究センター、京都市動物園、日本モンキーセンターが主催で、世界中から動物福祉の研究者や関係者が集い、研究発表だけでなくいろいろな実習も行いました。国内外を問わず関係者間で知見を共有し、それぞれの現場で生かしていくことで、動物が置かれている環境が全体として改善されていくことに期待しています。

こうした動きと関連して、ヒトと動物、そして生態系の健康を一体のものとして捉える『ワンヘルス』という考え方が近年注目されています。冒頭でご紹介した『3Rs』『5つの自由』とはまた違った概念なのですが、具体的には例えば、新型コロナウイルスも野生動物由来だと言われていますよね。人間が自然の中に踏み入り、環境を変えてしまうことで、病原体を持つ野生動物と接触したり、新たな病原体を広げてしまったりといったことが起こります。なので、人間の病気を診る医師とヒト以外の動物の病気を診る獣医師、それに生態系の専門家ですとか、いろいろな立場の人が連携してヒトも含めた生態系の全ての健康を守っていくことが大切だといわれているのです。この『ワンヘルス』は、私の考える『すべての人と動物に健康と福祉を』という目標にも通じるものです」

動物福祉を追究することは、私たち人間社会の未来にとっても不可欠なことなんですね。

「今回くすのき・125で取り組ませていただく研究が、同じ地球に暮らす運命共同体として、動物たちの『しあわせ』を皆で考えていける社会への一歩となることを願っています。このような研究の機会を与えてくださった寄付者の皆さまに、心より感謝申し上げます」

ヒト行動進化研究センター 助教

2001年東京大学農学部獣医学課程卒業、獣医師免許取得。2005年に米国ウィスコンシン大学博士課程修了(獣医学)。2006年より京都大学霊長類研究所の助手、助教を経て、2022年よりヒト行動進化研究センター 助教に着任。専門は霊長類獣医学、獣医麻酔学。獣医師として実験動物の環境改善に取り組む。非ヒト霊長類における麻酔・鎮痛を研究するほか、非ヒト霊長類の自然発症疾患も研究テーマとしている。