自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

化学研究所 助教

岡嵜 友輔

京都大学創立125周年記念事業の一つとして設立された学内ファンド*「くすのき・125」。このファンドは、既存の価値観にとらわれない自由な発想で、次の125年に向けて「調和した地球社会のビジョン」を自ら描き、その実現に向けて独創的な研究に挑戦する次世代の研究者を3年間支援するというものだ。

*「学内ファンド」とは、京都大学がめざす目標に向けて、京都大学が持つ資金を学内の教職員等に提供する制度のことです。

化学研究所の岡嵜友輔先生は、「環境微生物・ウイルスのドライな謎にウェットに迫る」というテーマで2021年度に採択された。ゲノム解析技術の進歩とともに急速に発展する微生物生態学の現状と課題とは? メッセージ動画とインタビューで伺った。

岡嵜先生のご専門について教えてください。

「私の専門は微生物生態学という分野で、琵琶湖を中心に水深がおよそ30mを超える深い湖をフィールドとして研究に取り組んでいます。

琵琶湖からコップ一杯分の水をすくうと、その中には日本の人口と同じぐらいの数の細菌と、世界の人口と同じぐらいの数のウイルスが含まれています。こうした微生物が織りなす生命現象を解き明かすことで、自然界の生態系や物質循環、ゲノムの多様性、進化のプロセスなどを明らかにすることが研究の目的です」

どんなきっかけで湖の微生物の研究を始められたのですか?

「実は、私自身は海の近くで生まれ育ったこともあり、はじめは海の生物の研究をしたいと思っていたんです。学部は京都大学の理学部だったのですが、研究室の選択肢として、白浜にある瀬戸臨海実験所で無脊椎動物を研究するか、生態学研究センターで琵琶湖の微生物を研究するかで迷いました。そこで海に惹かれる気持ちもあったのですが、微生物研究の魅力が上回って生態学研究センターを選びました」

岡嵜先生の心をつかんだ微生物生態学の魅力とは、どんなところにあるのでしょうか?

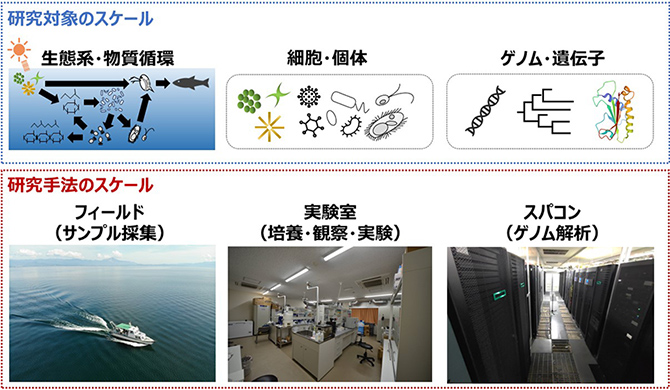

「微生物生態学の魅力は、2つの意味で幅広いスケールの研究ができることにあります。

ひとつは、研究対象のスケールです。微生物生態学では微生物のゲノム情報から、微生物の生命活動、微生物同士の相互作用、プランクトンや魚にまで及ぶ生態系全体、さらには微生物が深く関わる地球レベルの物質循環まで扱っています。地球レベルだとたとえば、海洋で生産される有機炭素の半分ほどは微生物を経由して循環しているといわれているんです。

もうひとつは研究手法のスケールです。まず、琵琶湖のようなフィールドで採取したサンプルに含まれる微生物を観察したり培養したりして、形態学的な特徴や生理・生化学的な性質などを調べる手法。このような、生き物や細胞などを扱う研究手法を『ウェット』と呼びます。一方で、微生物のゲノム情報を解析することでわかることもたくさんあります。特に近年では、ゲノム解読技術と生物情報学技術の飛躍的な発展で、環境中に存在する複数の微生物に由来する数百~数千億塩基のゲノム配列を一気に解析することができるようになりました。このようにコンピューターを使って情報解析する研究手法を『ドライ』と呼びます」

岡嵜先生ご自身はどういった研究対象、あるいは手法に重点を置かれているのでしょうか。

「通常はドライかウェット、いずれかに軸足を置いて研究されている方が多いのですが、私は敢えてそのスケールを狭めないようにしています。大量の情報を扱うドライな研究のほうが結果は出やすいのですが、泥臭いウェットな研究をしなければわからないこともたくさんあるからです。船舶免許があるので日本中の湖に自分で調査に出かけますし、顕微鏡による観察もゲノム解析も行います。フィールド、ウェット、ドライと幅広く手掛けていることが自分の強みだと思っています。

研究対象も同じで、微生物の生態はもちろん、ゲノムの進化も研究しますし、地球化学が専門の先生と共同で琵琶湖の物質循環における微生物の役割についても研究しています」

さまざまな意味でのスケールの幅広さに驚きました。そうした研究活動から、どのようなことがわかるのでしょうか?

「一番面白いと思っている実績は、それまでほとんど報告例のなかったCL500-11という細菌が、琵琶湖の深層に大量に生息することを発見したことです。この細菌は、2001年にアメリカのクレーター湖(Crater Lake)から見つかった細菌DNAの塩基配列情報として最初に報告されました。クレーター湖の水深500メートルで採取されたサンプルから11番目にシーケンスされた塩基配列だったので、このような記号で呼ばれていますが、それ以外はほとんど何もわかっていませんでした。

琵琶湖の深層の水を解析すると、この細菌が大量に見つかりました。細菌としては大型で数も非常に多いため、琵琶湖で最もバイオマス(生物由来の有機物の量)の多い細菌だと考えられます。そのため、琵琶湖全体の生態系や物質循環を解き明かす上でもインパクトの大きい発見といえます。詳しく調べていくと、夏場に数が増え、冬場には激減するというサイクルも明らかになってきました。

さらに驚くべきことに、全国の水深が深い湖10湖以上に足を運んで深層を調査したところ、ほぼすべての湖でCL500-11が見つかりました。その後訪れたスイスでも調査したすべての湖で見つかり、別の研究者からはアメリカの五大湖にも大量に棲息していることが報告されました。琵琶湖の研究を端緒として、世界各地の湖の深層にCL500-11が生息していることがわかってきたのです。

ところが、これだけありふれた細菌にもかかわらず、実はCL500-11にはまだ学名すらついていません。学名をつけるにはサンプルからCL500-11のみを分離し、培養(単離培養)する必要があるのですが、肝心の単離培養に誰も成功していないのです。私はなんとしても自分の手で単離培養を成功させ、その生命活動や生態系、物質循環への寄与を明らかにしたいと考えています」

くすのき・125では、125年後に実現させたい調和した地球社会のビジョンについて伺っています。先生のビジョンをお聞かせいただけますか?

「微生物生態学という進歩の著しい分野に身をおいて125年後を想像してみると、その頃には科学に求められる役割そのものが今とはまったく異なっているのではないかと考えました。

現在、自然界には人間の理解が及ばない謎が沢山残されています。その『未知』を『知』に変えていくのが基礎科学です。さらに、知を人間社会に役立てるために応用科学が存在します。しかし125年後には、科学は自然界の大部分を理解して説明できるところまで進歩しているのではないかと思うのです。そうなれば、基礎科学と応用科学という区分がなくなり、人間と自然を切り分けて “人間が自然を理解する” という関係で捉える必要もなくなります。そのとき科学に新たに求められる役割は、自然の中に人間をどう位置づけ、調和させるかを探究することになるのではないかと私は考えています。言い換えると、発展した人類文明を、また自然の中に戻していくような作業が必要とされる時代が来るのではないでしょうか」

科学のあり方が変わる時代の到来に向けて、岡嵜先生はどのような課題に挑戦したいと考えているのでしょうか?

「微生物生態学におけるドライな研究とウェットな研究の橋渡しをすることで、より深く自然界を理解する知の構築に貢献したいと考えています。

微生物生態学では扱う対象が非常に小さいため、長い間に渡って研究手法が限られていました。しかし、ここ十数年の間に状況は一変しています。圧倒的な量の塩基配列が解読できる次世代シーケンサーの登場によって、野外で採取したサンプルに含まれる大量の微生物やウイルスの全ゲノム情報をまるごとデータ化する “群集まるごとデジタル情報化” のようなことができるようになったんです。その結果分かってきたのは、それまで知られていた微生物は実は環境中の微生物のごく一部に過ぎない、ということでした。次世代シーケンサーによって、これまでの手法では知ることができなかった環境中の微生物の多様性が一気に明らかになってきたのです。しかし逆に言えば、わかるのはデータ化されたDNAの情報だけですから、塩基配列のみでしか存在が知られていない微生物が自然界のほとんどを占めているというのが現状です。

もちろん、ゲノムの塩基配列がわかることで進む研究もたくさんあります。たとえば、ある物質を資源として利用するために必要な遺伝子や、光をエネルギー代謝に使うために必要な遺伝子など、すでに役割がわかっている特定の遺伝子をその微生物が持っているかどうかは、塩基配列情報を見るだけですぐにわかるんです。そうすると、『この微生物は有機物だけではなく、光もエネルギー源として利用しているんだな』ということくらいまでは分かります。また、トランスクリプトーム解析という手法を使うことで、DNAだけでなく環境中の全RNA情報も解析することができます。これにより、遺伝子をただ持っているだけでなく、その遺伝子が実際に働いているかどうかや、どの場所や時間で働いているのかまで知ることができます。

しかし、こうしたドライな研究が進むにつれ、その限界も見えてきました。わかりやすい例が新型コロナウイルスです。ゲノム配列はウイルスが見つかってからすぐに報告されましたが、それだけでは感染を制御することはできませんでしたよね。ドライな手法で提示できるのはあくまで仮説であって、最終的にはウェットな手法で実験的な検証をしてみないと、微生物そのものの姿かたちや性質を知ることは難しいのです」

ドライな手法で導き出した仮説を検証するためにも、ウェットな手法が必要とされているんですね。

くすのき・125ではどんなテーマに取り組まれるのでしょうか?

「CL500-11をはじめ、単離培養が難しいとされている微生物に着目して、その単離培養に挑戦したいと考えています。CL500-11のように湖の深いところにいる微生物は、水温が低く光も届かない環境で生きるため生物活性が低い、つまり殖えるスピードが遅い傾向があります。そうすると、培養しようとしても、増殖が早い他の微生物に負けてしまうのです。他に培養が難しい例としては、他の生き物と共生関係にあるため単体で取り出しても培養できない場合などがあります。

こうした培養の難しい微生物の単離培養技術を確立することがウェットな研究に不可欠な研究資源を増やすことにつながり、自然を理解していく上で、小さくても重要な一歩になると考えています」

採択期間の3年間では具体的にどんなことに取り組まれるのでしょうか。

「必要な機材を揃えて、自分の研究室に培養の難しい微生物を単離培養するためのプラットフォームを作りたいと考えています。私が今回取り組むのは、次のような方法です。

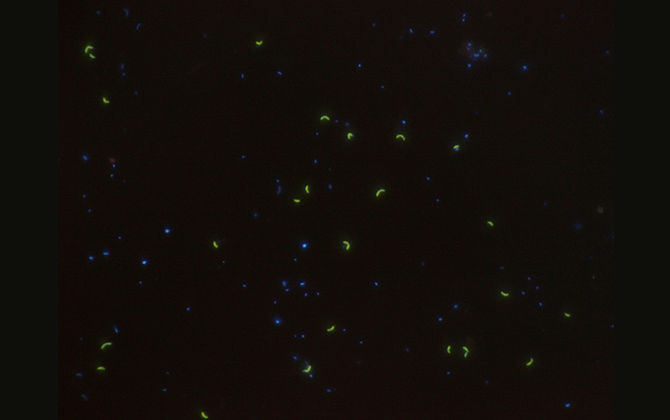

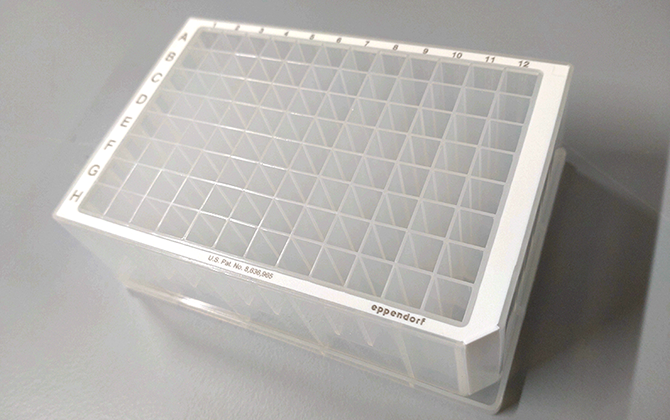

培養が難しい微生物の増殖を促すために何より必要なのは、増殖スピードが速い他の微生物から隔離することです。このために、まず採取した湖水を数百万倍に薄め、含まれる微生物の密度をできるだけ低くします。その水を少しずつ8×12個のwell(小さな培地)に区切られた培養プレート(96wellプレート、下の写真を参照)に分配していくと、ひとつのwellに入る微生物がだいたい1個という状態をつくることができます。この作業を繰り返し、何百枚というプレートを準備します。そのプレートを多様な条件で培養し、目的の微生物が増殖したwellを探すのですが、何千というwellをひとつひとつ目で確認するわけにはいきません。そこで、たくさんのwellの中から細菌が増殖したwellを高感度に検出できるフローサイトメーターという装置を導入することで、効率的に培養条件を絞り込みたいと考えています。

培養プラットフォームが整ったら、CL500-11をはじめとする琵琶湖の微生物を培養して、いつでも利用できる研究資源として活用していきたいと考えています。また同様の手法をウイルスの研究にも応用できないかと考えています。フローサイトメーターを使ったウイルスの単離培養はまだ報告がほとんどないので、ぜひ挑戦してみたいです」

まだ学名がついていないというCL500-11の研究も進展しそうですね。

「個人的な目標として、自分の手で単離培養を成功させて学名をつけたいというモチベーションはもちろんありますが、それよりも重要なのは単離株を使ってどんなことが明らかにできるかだと思っています。

やりたい研究はいくつもあるのですが、そのひとつはCL500-11に関連するウイルスの研究です。CL500-11を単離培養することができれば、それに感染するウイルスの発見や培養が可能になります。大量のCL500-11が冬にはいなくなるというのは先程お話したとおりですが、その原因はまだわかっていません。環境中で細菌が死滅する主な原因は、ウイルスに殺されるか、アメーバなどの原生生物に食べられるかの2つです。CL500-11の場合、今のところ原生生物に食べられた証拠があまり見つからないので、何らかのウイルスが死滅の原因になっているのではないかと考えています。そのウイルス、つまりCL500-11の大量のバイオマスを水中に放出させている立役者の正体を明らかにできれば、琵琶湖の生態系や物質循環の理解を大きく飛躍させることになるでしょう。

もうひとつ興味を持っているのは、CL500-11のゲノムの中に光を利用する遺伝子が含まれていることです。光の届かない深層で生活している細菌が一体どのように光を使っているのか、単離培養して実際に光を当ててみることで明らかにしたいと考えています。これはまさに、ドライな手法で見えてきた仮説をウェットな手法で検証するという試みですね」

自然界への理解を深める上で、岡嵜先生は湖というフィールドをどのように捉えておられますか?

「すべての海域がつながっている海とは違って、湖は個々に独立しているため、それぞれがユニークでコンパクトな生態系として存在します。こうした生態系に着目することは微生物を研究する上で非常に重要です。たとえば先程、他の微生物と共生関係にあるため培養が難しい微生物について触れましたが、もっと広く考えれば、湖に棲息するすべての生物は他の生物なしには存在できません。極端に言うと、湖自体がひとつの巨大な生物として振る舞っているという考え方もできるのです。どの解像度で見るかによって見えてくるものが全く変わってくるのが面白いところであり、難しいところですね。

そんな湖だからこそできる研究もあります。そのひとつは、微生物がどのように進化してきたのかという研究です。

世界中の湖で見つかっているCL500-11を全ゲノムレベルで調べていくと、この細菌は『属』レベルの複数の種で構成される生物群であることがわかってきました。琵琶湖だけでも遺伝的に亜種レベルで近しい系統が最低でも4種類はいると考えられます。さらに、日本、ヨーロッパ、アメリカそれぞれに棲息するものでは別種といっていいほどの違いがあり、湖同士が地理的に離れていればいるほど遺伝的な差は大きくなる傾向にあるようです。こうした事実から、たとえば、今よりも冷たい淡水環境が地球上にたくさんあった時代にCL500-11が世界中に広がり、その一部が湖に取り残されて、今はそれぞれ独自の進化の途上にいるにいるというシナリオが考えられます。湖間の微生物の遺伝的差異のパターンを明らかにすることで、それぞれの湖で起こった進化の道筋をたどることができるかもしれません。海水が常に移動して混ざり合っている海では、こうした研究は成り立ちません」

さまざまな湖があるなかで、琵琶湖がユニークな点についても教えてください。

「琵琶湖は、古代湖と呼ばれる世界で最も古い湖のひとつです。その分、他の湖よりもCL500-11をはじめとした微生物の進化の歴史が長く、より多くの遺伝的多様性が蓄積されているのではないかと考えています。ゲノム全体の数%に満たない差異を調べることで、地球規模の進化の歴史が見えてくるかもしれません。まだ仮説の段階ではありますが、こうした生態系内の微生物のゲノムのわずかな変異の蓄積に注目して、生物の多様性が生み出される原動力に迫る研究にも力を入れて取り組んでいます。

ひとつひとつの湖を生態系の箱庭のように捉えて、多様な自然界への理解を深められることが、湖を研究する最大の魅力ですね」

化学研究所 助教

2018年 京都大学理学研究科博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員を経て、2020年より現職。専門は微生物生態学。琵琶湖をはじめとする大水深淡水湖を主な対象として、フィールド(調査)・ウェット(実験・観察)・ドライ(ゲノム解析)の3つのアプローチで研究に取り組んでいる。