自然免疫システムと遠隔転移の関係を究明し、人々が安心してがん治療に向き合える未来へ「がんの遠隔転移は予防できるのか?」

医学部附属病院 放射線部 助教

中島 良太

医学部附属病院 助教

上月 遥

京都大学創立125周年記念事業の一つとして設立された学内ファンド*「くすのき・125」。このファンドは、既存の価値観にとらわれない自由な発想で、次の125年に向けて「調和した地球社会のビジョン」を自ら描き、その実現に向けて独創的な研究に挑戦する次世代の研究者を3年間支援するというものだ。

*「学内ファンド」とは、京都大学がめざす目標に向けて、京都大学が持つ資金を学内の教職員等に提供する制度のことです。

医学部附属病院の上月遥先生は「発達障害への理解が切り開くダイバーシティ」というテーマで2021年度に採択された。神経発達症と診断された人が、その特性を活かして活躍できる社会を実現するために、上月先生が取り組む分野を超えた連携とは? メッセージ動画とインタビューで伺った。

上月先生のご専門分野について教えてください。

「私の専門は児童精神医学です。精神医学のなかでも幼児期から思春期までを対象とする分野で、いわゆる発達障害の呼び名で知られている神経発達症が診療の大きなウェイトを占めています」

発達障害というと、ADHD(注意欠如・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)など先天的な脳の働き方の違いからくる特性の総称ですね。近年は「大人の発達障害」も注目されるようになり、社会的認知は広がっている印象がありますが。

「神経発達症は他の精神疾患と比べて児童全体に占める有病率が高く、早期発見、早期療育が重要とされています。2005年に発達障害者支援法が施行され、行政でも支援に力を入れるべき分野に位置づけられていますが、日本では診療ベースで行う対症療法が中心で、支援のあり方に関する研究はまだあまり進んでいません。というのも、児童精神医学という分野自体が人手不足で、病院で初診を受けるのにも半年、一年待ちも珍しくありません。児童の臨床家はどうしても臨床で手一杯になってしまい、研究にまで手が回っていない側面があります。

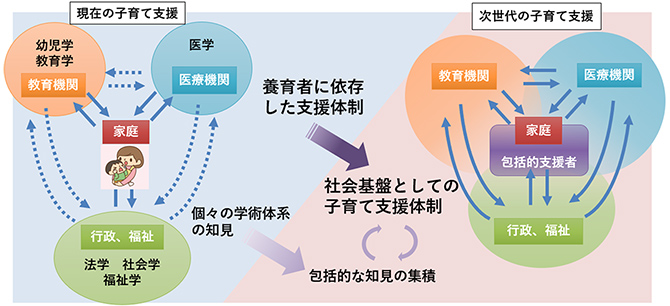

問題はマンパワーだけではありません。神経発達症と診断された児童の支援にはその子がどう育っていくかという視点が不可欠で、そこには医療だけでなく福祉、教育といった分野も関わってきます。ですから医療現場だけで対応できることには限界があって、福祉や教育の現場との間で分野を横断した連携を行うことが重要になります。さらに言えば、厚労省や文科省といった省庁の壁を越えて子どもの発育にどう貢献できるのかも模索していかなければならないのですが、手続き的な煩雑さもあって連携はなかなか進んでいません。また、福祉や教育の現場と連携して研究を進めるということは、子どもたちの権利やプライバシーに踏み込んでしまう側面もあるので、簡単にはご協力いただけないという事情もあります。私はもともと臨床医として児童精神医学に関わってきましたが、なんとかこの状況を変えたいと考えて大学院に進みました」

分野を横断した連携が必要と考えるようになられたのは、何かきっかけがあったのでしょうか?

「臨床でトレーニングしてくださった先輩方が、学校や地域福祉との連携を大切にされる方々だったことが大きいです。連携にはたしかに手間がかかるのですが、その分、医療現場だけでは気づけなかった発見も多く、より踏み込んだケアが可能になるということを近くで見て学びました。

連携を進めていった方がいいということは以前から指摘はされていて、私自身も臨床の手応えとして感じるところではあるのですが、いざ連携を進めるにあたり福祉をはじめとして行政機関や教育機関を説得するためには、印象論にとどまらない客観的な後ろ盾が必要になってきます。そこで、連携がもたらす効果を客観的に示すようなエビデンスを研究成果として示すことで、連携を加速できるのではないかと考えました」

連携のメリットを示すようなデータはまだ十分に揃っていないということでしょうか。

「医療や教育、福祉といった分野が連携することで、子どもの生育に良い影響がある、ということを客観的に示すのは現時点では困難です。たとえば、就学前の子どもに介入することで学校生活がうまくいったとしても、その先の就職や家庭生活でうまくいくかどうかはわかりません。何歳まで追跡調査をすれば、最終的に『効果があった』と結論づけられるのかという明確な根拠がないのです。欧米では対象者の一生涯を追跡するような大規模な調査も行われていますが、日本ではプライバシーの問題もありなかなかそこまで踏み込めていません。児童にかかわる医療者はそれぞれ草の根的に連携の重要性を広めていこうとしているのですが、客観的なデータが揃わないため他分野に比べ出遅れる側面は否定できません」

研究の進展を待っていたらかなり時間がかかってしまいそうですね。上月先生はこの課題にどのように取り組まれているのでしょうか。

「子どもを対象とする方法論では一臨床家として、対象とできる範囲に限界があります。そこで発想を転換して、学校の先生や保育士さん、地域福祉の担当者といった子どもをケアする立場の大人たちを対象に研究に取り組むことにしました。私たち医療の人間が介入することで、そうした現場の方々にどのような効果があるかを、数年というスパンで横断的に見ていきたいと考えています。

たとえば教育現場を見てみると、善意で無理をしてしまっている先生方がたくさんいらっしゃって、オーバーワークの末にうつ病で休職される例も後を絶ちません。そこでもし、医療や福祉の現場で働く人たちが教育現場と連携することができれば、先生方は『他の専門職とチームで支援すれば良いんだ』という安心感を得ることができるのではないかと私は考えています。他の分野でどこまでをカバーできるのかを知ることで、自分の仕事も明確になってくるでしょう。子どもの支援者である大人のメンタルヘルスが改善すれば、子どもの生育にも必ず良い影響が現れます。ですから、まずは医療は医療、教育は教育と分野を区切ってしまっている壁に風穴を開けたいのです」

くすのき・125では、125年後に実現させたい調和した地球社会のビジョンをお伺いしています。上月先生のビジョンをお聞かせください。

「現在の社会の潮流として、これまで均一なひとつのまとまりとして見られていた集団を細分化して、個々人の特徴を捉え、多様なあり方を認めていこうという動きがあります。なかでも神経発達症はとくに大きい分野で、有病率はASDは東アジアで3%、ADHDは地域によって差はあるものの、大体5%~10%弱とも言われていますから、学校の1クラスに相当する30人前後の集団であれば必ず何人かは神経発達症の特性をもつ人がいることになります。

現在はその人達をいかに支援していくかが課題になっています。それは必要なことですが、特別支援学級のように『支援をする側』と『支援される側』に区別していく方法だけでは、人口減少に直面している日本ではいずれ支援をする側の人が足りなくなってしまいます。将来的にはむしろ神経発達症と診断された人々がもつ凸凹の特性を理解したうえで、パズルのピースのように適材適所に配置して、いかに社会の中で活躍してもらうのかが重要な課題になるでしょう。個人個人で障害の程度や現れ方に差はありますが、それぞれの長所を活かして社会に貢献しつつ、苦手な部分を補うために少しだけ支援を受けるというバランスになっていけば、集団の中になくてはならない存在として社会に再び包摂されていくはずです。

一度区分された存在をうまく包摂できる社会を実現するためには、まずそうした人々のことをよく知らなければなりません。とくに児童精神医学では、神経発達症の子どもがどのような環境で育てばより自身の長所を伸ばして、社会に適応していけるのかを明らかにしていくことが大切になります」

上月先生はビジョンの実現に向けてどのように取り組まれていくのでしょうか?

「神経発達症を持つ人々の声を代弁し、社会に伝えていくことが大切だと考えています。世の中に神経発達症と診断される人は相当数いらっしゃいますし、なかにはその特性を活かして活躍されている方もいらっしゃいますが、それでも社会全体から見れば少数派であり、社会的な不利益を被りやすい立場であることはたしかです。神経発達症という概念は比較的新しく、症状も外からは見えづらいため、当事者が何かを発信しても社会では簡単に受け入れてもらえないことも多いです。例えば困りごとを訴えても『病気のせいにするな』とか『そんなことはみんな乗り越えてきたんだ』と攻撃的な反応が返ってくることが多くあります。

一人ひとりの人生がそうした自己責任論でないがしろにされてしまわないように、神経発達症の特性を理解し、代弁して多数派を説得できる第三者でありたいと私は考えています。そして神経発達症と診断された子どもたちが適応的に成長していくためにどんな環境が必要なのか、客観的なエビデンスがあればなお心強いです」

今回、くすのき・125で取り組まれる研究はどのようなものなのでしょうか?

「大きなテーマとしては、医療、教育、福祉など多分野にまたがる支援を行うことで、神経発達症の当事者を巡る環境にどんな影響を及ぼすことができるのかを明らかにしたいと考えています。そのなかでも、今回は先ほどお話ししたようにケアの担い手である大人への影響を観察する研究に取り組みます。

具体的には、私たちが学校などの教育機関に出向いて、教員の方々を対象に神経発達症に関する講義を行ったり、ディスカッションを行ったりする取り組みを始めています。ねらいのひとつは情報交換によって神経発達症に関する新たな気づきにつなげ、子どもたちとより良好に付き合うきっかけにしてもらうことです。もうひとつは、他分野の私たちと交流することで教員という仕事の専門性を再認識してもらい、平たく言えば学校の先生たちが働きやすくなるかどうかを検証したいと考えています」

くすのき・125の採択期間は3年間ですが、この間に達成したいことは?

「研究者が教育現場にお邪魔していきなり深い話ができるようになるわけではないので、最初の1年間は顔合わせという形で出入りさせていただいて、研究に参加してほしいとお願いをするような形で進めてきました。

現在は、3ヶ月に一度施設を訪れて講義やディスカッションを行いながら、先生たちに質問紙に回答していただく形でデータを取らせていただいています。主に調べているのはご本人の自己評価で、仕事でどれくらいやりがいを感じているかや、どれくらい疲れているかといった心身の状態が中心です。その他にも、余裕をもって子どもと関われているか、神経発達症について保護者と自信を持って話し合えているかなど、仕事のやりやすさに繋がりそうなポイントもお聞きします。はじめのうちはどうしても我々に対して『良く見せよう』という意識が働いてしまうものですが、2年、3年と続けていくなかで先生たちの変化を追いかけつつ、神経発達症に対する教育現場ならではの気づきなども気軽に話していただけるような関係を構築したいと考えています。

今回のように年単位で介入して意識の変化を記録する研究は、くすのき・125のような柔軟性のある予算でないとなかなか実現できません。連携を重ねていった先に、データとして幸先のよい未来が見えてくることを期待しています」

連携をスタートされて、現在まででわかってきたことはありますか?

「まず実感したのは、教育現場の方々はとても大きなストレスを抱えていらっしゃるということですね。それが連携によってどう変化していくのかはこれからじっくり見ていきたいと思います。

もうひとつわかってきたことは、私たちの側が学べることの大きさです。私たちのように大学を卒業してすぐに病院に就職した医療人は世間知らずな『病院育ち』と呼ばれるくらいなので、白衣を脱いで外の世界に出ること自体が貴重な体験です。子どもを診療しているといっても、教育実習を受けたわけではないので、今の子どもたちが学校でどんな一日を過ごしているのか、職員室がどうなっているのか、教育現場でどんな課題が具体的に発生するのか、本当は詳しく知らないことが多いです。ですので、実際に教育現場に行って気付かされることはとても多いです。普段子どもの診療に関わる他職種スタッフにも同行してもらっているのですが、今まで保護者や患児を通じてのみ断片的に知り得た教育現場の全体像や集団の中での様子が見れて勉強になった、明日からの臨床にも生かせるという感想が今の時点ですでに聞こえてきています」

学校の先生たちのメンタルヘルスの改善、医療現場にとっては人材育成という意味でも効果がありそうですね。

「私たちは児童精神科医をたくさん育てたいというわけではなくて、どの分野にも少しずつ通じていて連携を取れるコーディネーター的な存在を増やしたいと思っています。それは若手をベテランに育て上げることとも関わっていて、経験の浅いスタッフが臆することなく他分野との連携を取れるようになれば、自然と学びのチャンスが増え、経験が重なり、最終的には自信となって成長につながるでしょう。

学校の先生にも同じことが言えます。学校の先生が普段されている仕事は本当に専門性が高くて重要なことなのですが、職場の中ではそれが埋もれてしまって、なかなか自分の仕事の価値に気づくことができません。また、先生方は毎日たくさんの子どもたちと接しておられますが、そんな先生から見た“普通の子ども”像を教えていただくだけでも、医療現場にとっては大きな価値があります。今回の連携が、先生方にとって『専門性を発揮した価値ある仕事に従事しているのだ』と気づいていただくきっかけになればと思っています。

もちろん医療や教育に限らずどんな業種・職種であっても、自分の中では当たり前だと思っていることを他分野どうしでお互いにアウトプットしてみることで、自分の仕事の価値を再発見できるのではないでしょうか」

誰もが自分の仕事や役割に誇りを持ち他者をリスペクトできるようになれば、ずいぶん生きやすい社会になりそうです。先ほど伺ったビジョンとも通じる考え方ですね。

分野を越えた連携が進めば、神経発達症の子どもたちの生育環境にも良い風がもたらされそうですね。特性を持った子どもたちが社会に適応していくには、どんな環境が望ましいのでしょうか?

「すでにわかっていることとしては、幼少期に自分のことを認められる経験が大切だと言われています。凸凹がある子どもを“普通”に近づけようとすると、突出した部分を押さえつけて、足りない部分を責めてしまいがちです。しかし本人が健全に社会に適応していくためには、子供のうちに長所は褒めて伸ばしてあげて、短所はそっとしておいてあげるというのが重要なエッセンスになります。そのうえで、自身の特性を活かして成功している先人たちがどんな支援を受け、どんな選択をしてきたのかという成功例を知ることも今後は重要になってくるでしょう。神経発達症が一般的に知られるようになり、今まさにそうしたデータが蓄積されているところです。

自分の特性を活かしたうえで人生を生きる戦略を立てることができる社会になれば、神経発達症の当事者だけでなく誰もが生きやすくなると思います。どこから見ても完全なマジョリティという人は世の中にそうおらず、自分のマイノリティな部分にどう出口をつくってやるかは誰にとっても切実な問題だからです」

先人から生き方の戦略を学ぶことと同じく、最終的にどんな道を選ぶかという本人の意思も大切ですね。

「おっしゃるとおりです。例えば現在の世の中の認識では、ASD当事者は空気が読めないから営業職には向かないと言われるなど、神経発達症の代表的な特性だけでできることとできないことが判断されがちです。ですが、実際にはどの障害も特性の出方や重症度には大きな個人差があります。自分の特性をしっかり理解して俯瞰的に見て戦略を立てられるようになれば、楽な道ではないかもしれないけれど、この部分を努力して自分の行きたい道に進むんだという選択肢も生まれます。それもまた、得意なことを仕事にするのと同じくらい豊かな生き方なのではないでしょうか。

そのうえで、実際にASDの方は営業に向いていないかというと、そんなことはありません。思ったことを熱心に、正直に相手に伝えることができるという側面を活かせば、自社製品の魅力を誰よりも熱意を持ってアピールできる理想の営業職になれるかもしれません。また、不注意が多いので取り返しのつかない仕事には向かないと言われるADHDですが、実は医療職にもたくさんいらっしゃると私は思っています。病院内ではフットワークが軽くて瞬間的な集中力がとても高い、誰よりも頼れる先生かもしれません。凹の部分を誰かに補ってもらうような自己マネジメントさえできていれば、むしろ他の人よりも優れた能力を発揮できることもあるのです。

大切なのは、発達特性のある人に『あなたができるのはこの仕事です』と押し付けることではなく、『こう工夫すればこんな活躍もできる』という可能性を示し、社会に取り込む方向で子どもの将来を育むことではないでしょうか。今はまだその途上ですが、こうすればうまくいくというノウハウを蓄積して、分野を越えた共通認識にしていきたいです」

医学部附属病院 精神科神経科 助教

神経科の臨床医として医学部附属病院に勤務する傍ら、京都大学大学院医学研究科を修了。博士(医学)。専門は児童精神医学で、神経発達症をはじめ子どもの成長過程で生じる精神的問題とその支援のあり方についての研究に取り組んでいる。